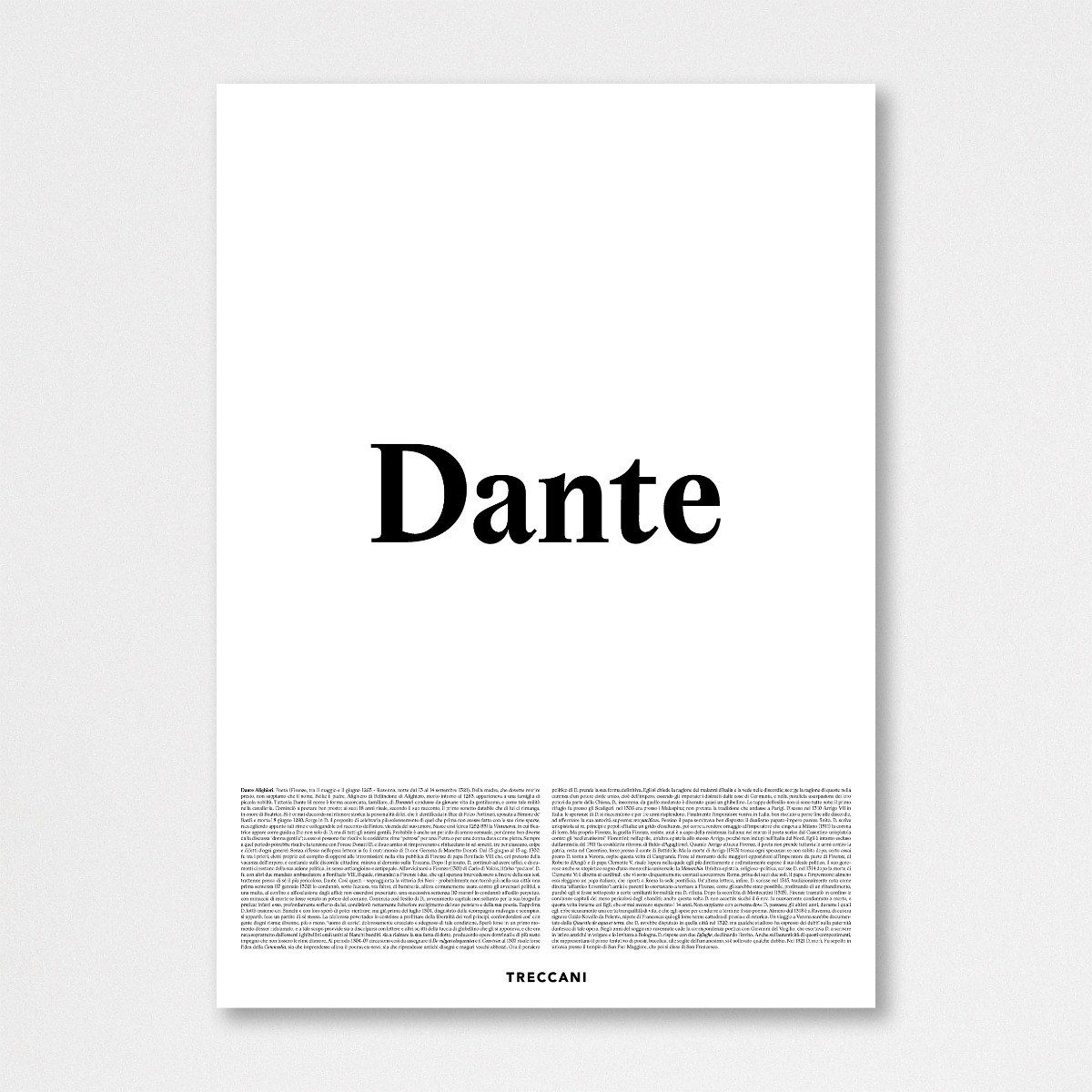

Poster – Dante

13,30 € - 18,20 €Fascia di prezzo: da 13,30 € a 18,20 €

Leggi la storia di questa di questa ECCELLENZA ITALIANA. Clicca qui

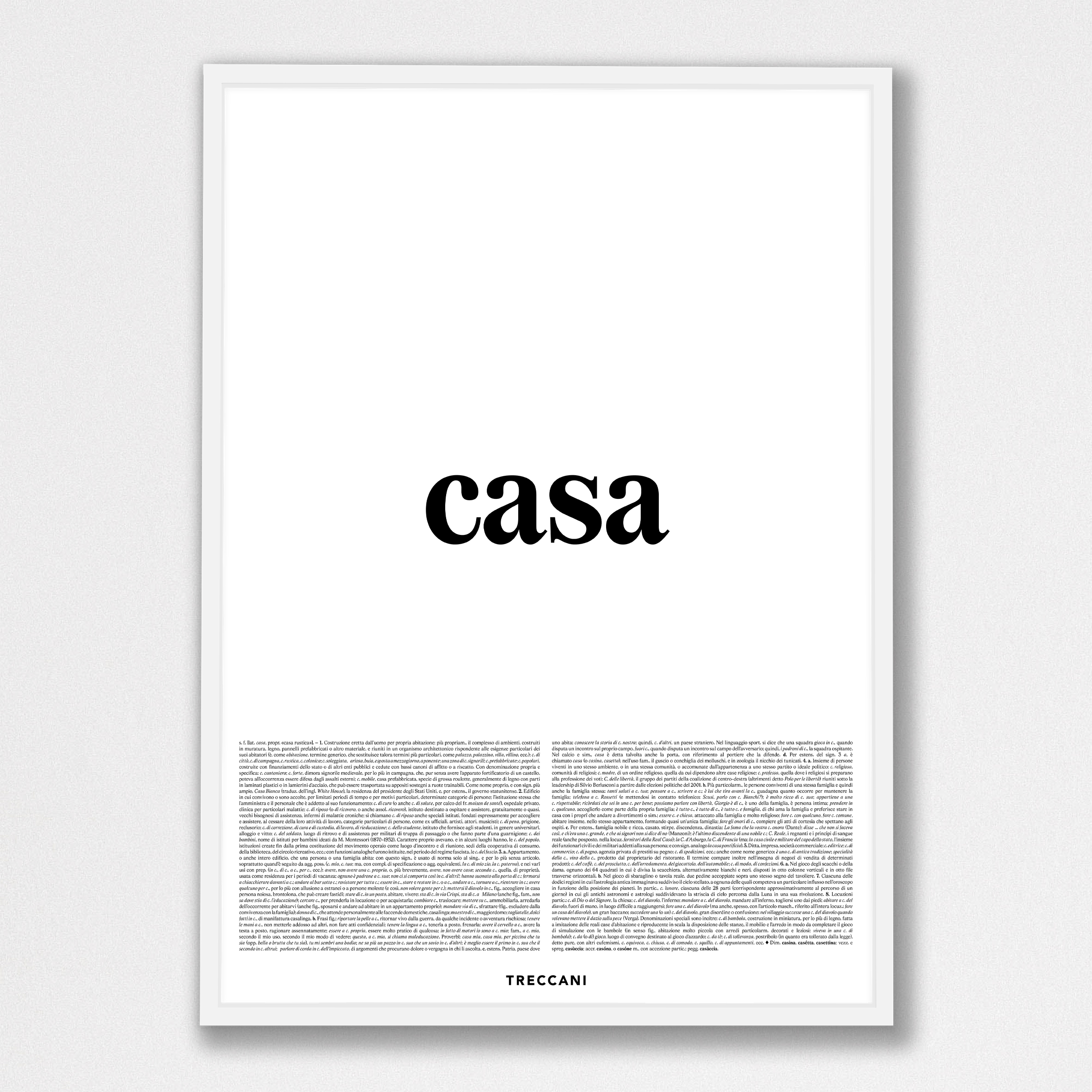

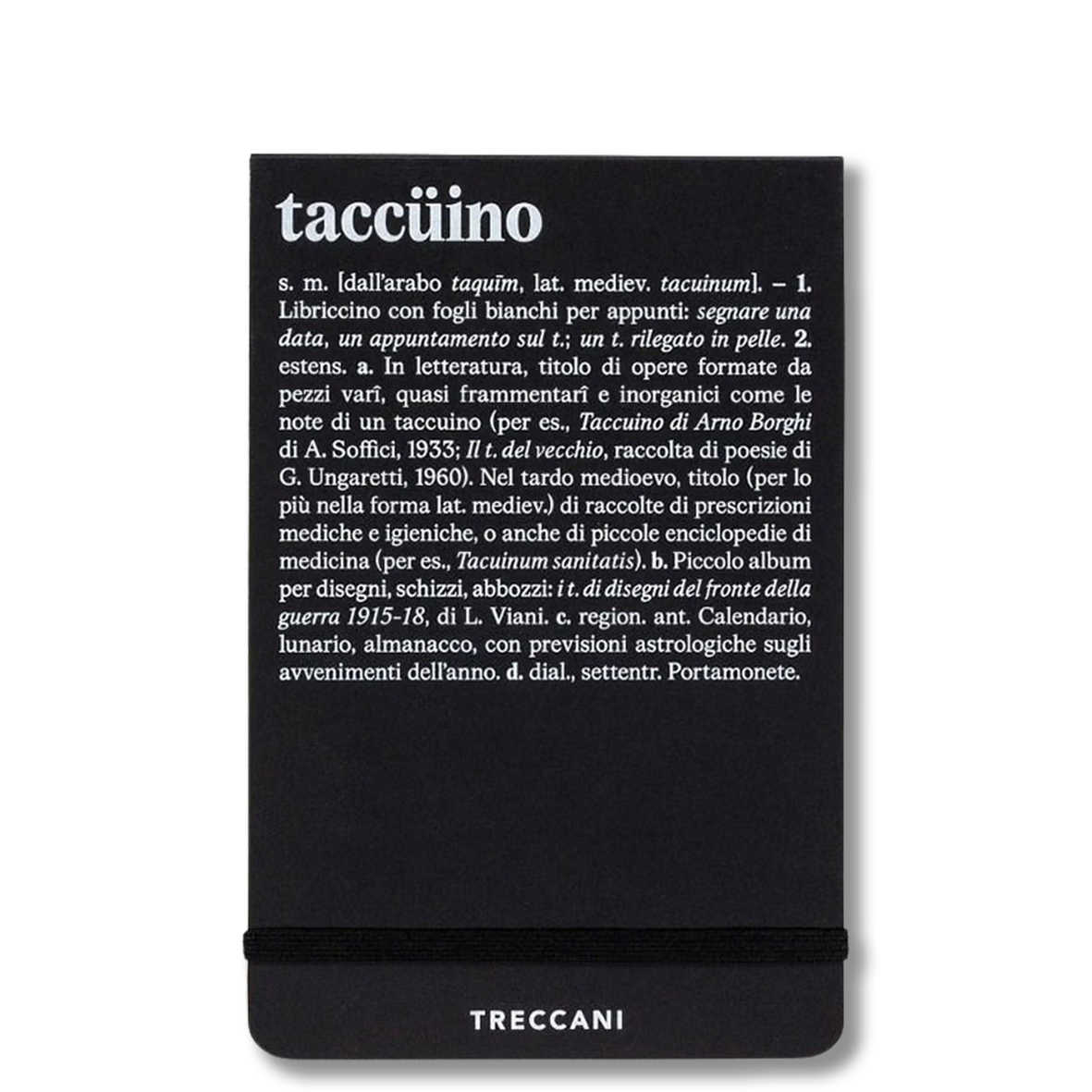

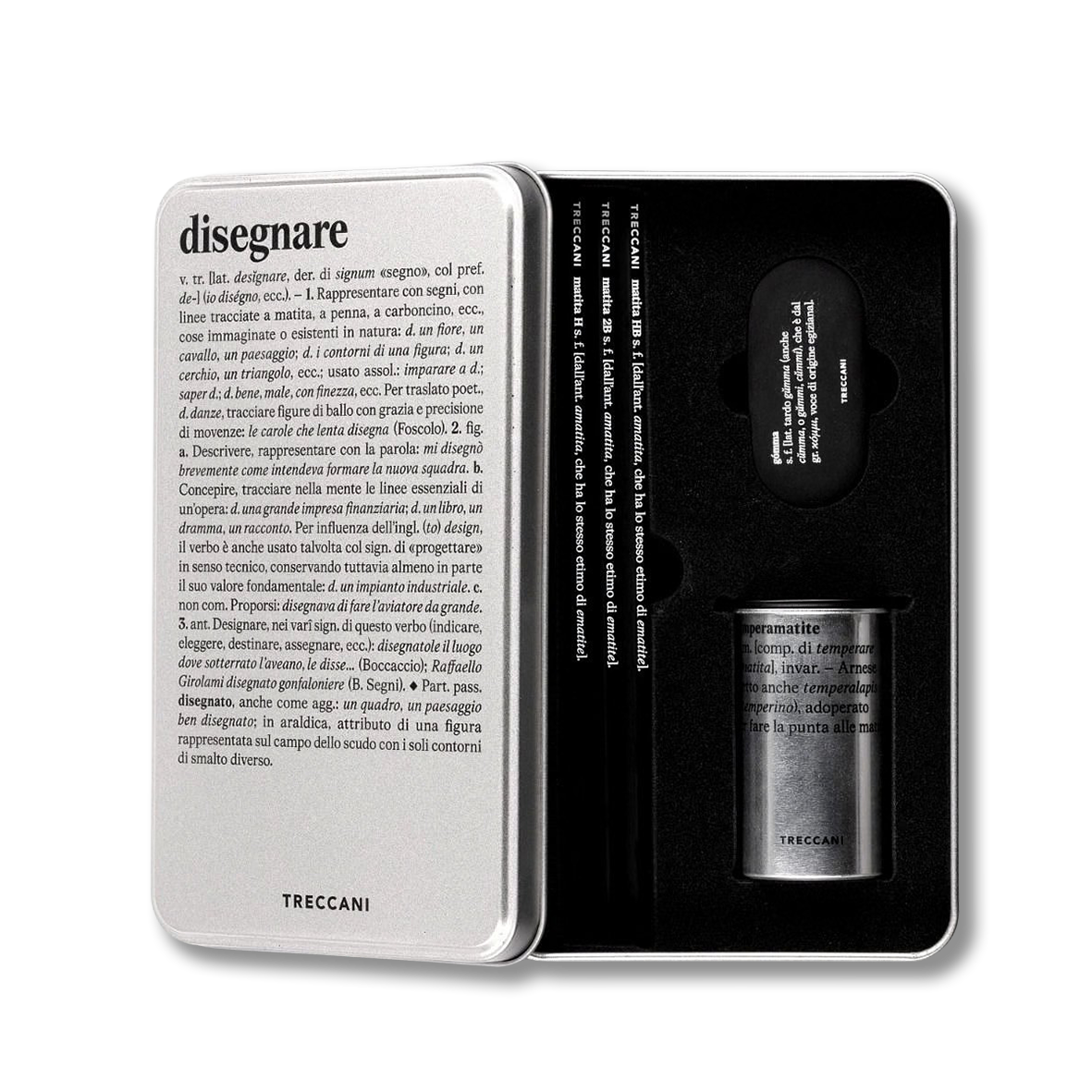

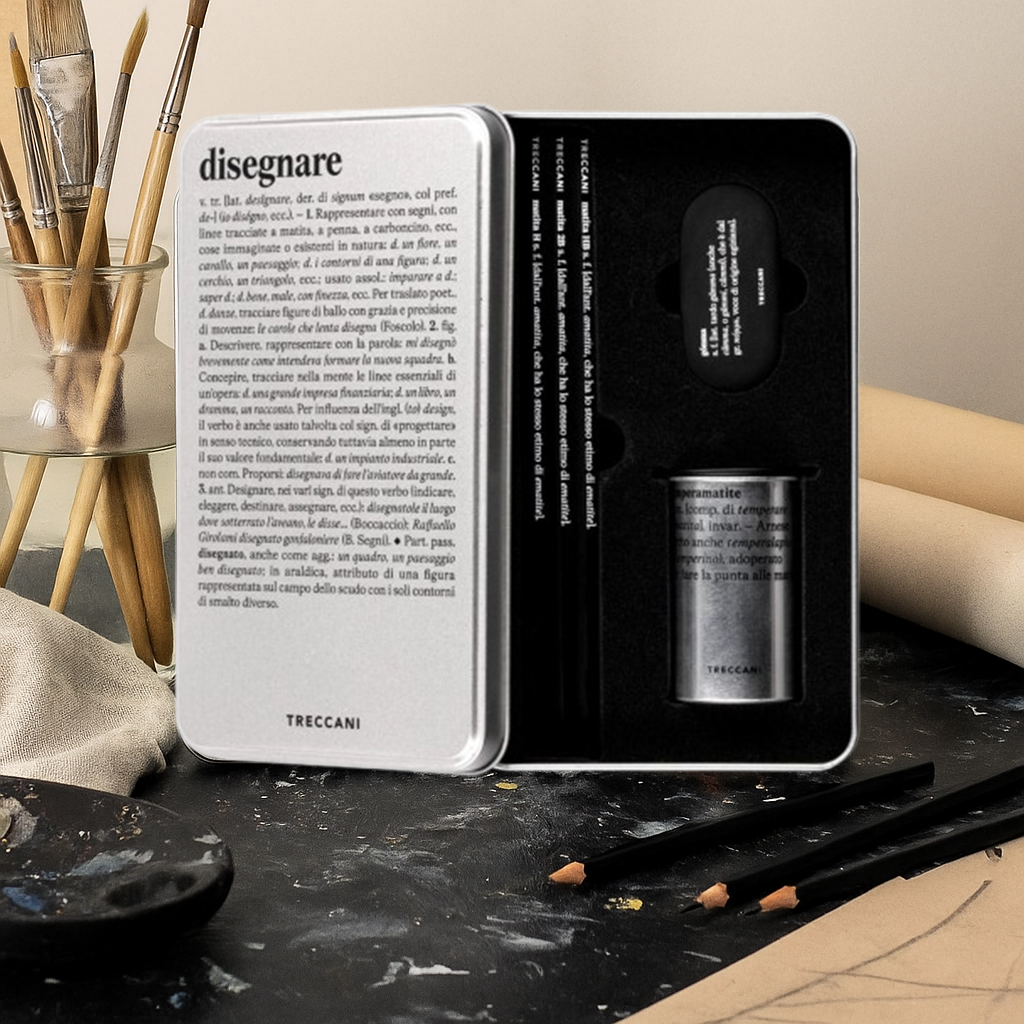

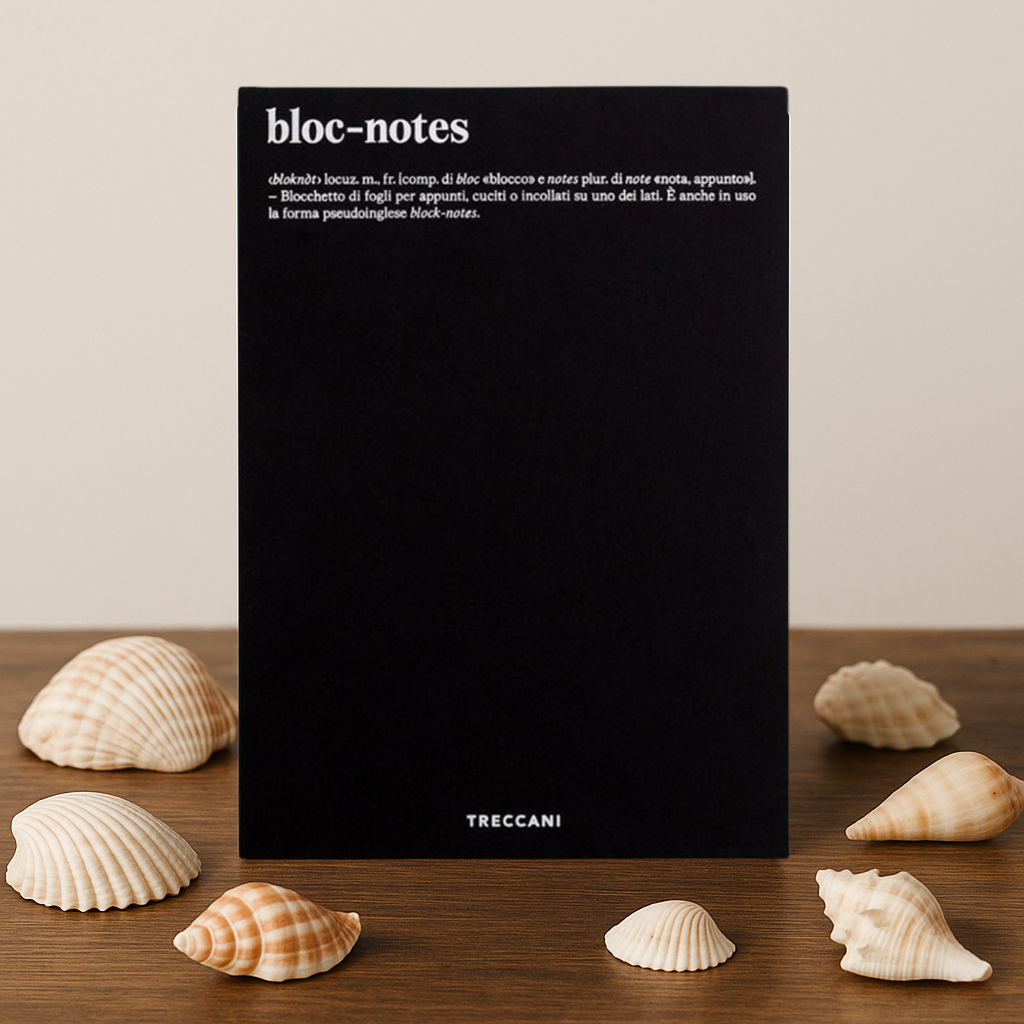

Definizione è una linea di oggetti per tutti i giorni, nata per riscoprire l’importanza di un immenso patrimonio culturale comune: la lingua italiana.

Dallo stile sobrio ed elegante, i prodotti, che vanno dalla cartotecnica all’oggettistica da scrivania e da viaggio, sono realizzati con materiali di alta qualità e confezionati interamente in Italia.

Coniugando funzionalità e design, perizia artigianale ed estro concettuale, sapere e saper fare, i prodotti Definizione ci invitano a riscoprire la storia dell’oggetto e l’etimologia delle parole, attraverso le definizioni del Vocabolario Treccani.

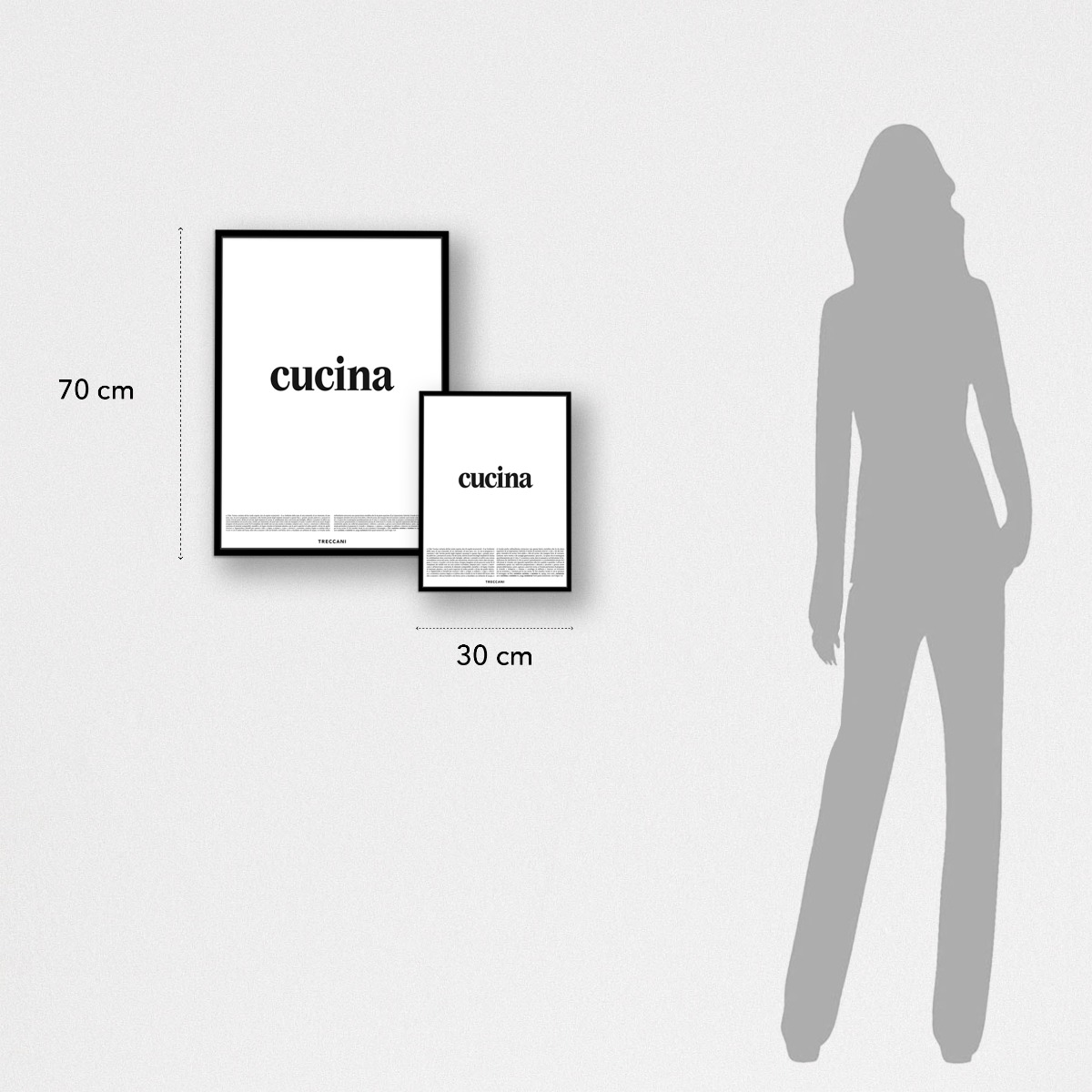

| Formato | 30X40, 50X70 |

|---|---|

| Dettagli | Tipologia Carta: Patinata opaca da 170gr |

| Taglia | DANTE |

| Definizione | Dante Dante Alighieri. Poeta (Firenze, tra il maggio e il giugno 1265 - Ravenna, notte dal 13 al 14 settembre 1321). Della madre, che dovette morire presto, non sappiamo che il nome, Bella; il padre, Alighiero di Bellincione di Alighiero, morto intorno al 1283, apparteneva a una famiglia di piccola nobiltà. Tuttavia Dante (il nome è forma accorciata, familiare, di Durante) condusse da giovane vita da gentiluomo, e come tale militò nella cavalleria. Cominciò a poetare ben presto; ai suoi 18 anni risale, secondo il suo racconto, il primo sonetto databile che di lui ci rimanga, in onore di Beatrice. Si è ormai d’accordo nel ritenere storica la personalità di lei, che è identificata in Bice di Folco Portinari, sposata a Simone de’ Bardi e morta l’8 giugno 1290. Sorge in D. il proposito di celebrarla più solennemente di quel che prima non avesse fatto con le sue rime sparse, raccogliendo appunto tali rime e collegandole col racconto dell’intera vicenda del suo amore. Nasce così (circa 1292-93) la Vita nuova, in cui Beatrice appare come guida a Dio non solo di D. ma di tutti gli animi gentili. Probabile è anche un periodo di amore sensuale, per donne ben diverse dalla discussa “donna gentile”; a esso si possono far risalire le cosiddette rime “petrose” per una Pietra o per una donna dura come pietra. Sempre a quel periodo potrebbe risalire la tenzone con Forese Donati (D. e il suo amico si rimproverano e rinfacciano in sei sonetti, tre per ciascuno, colpe e difetti d’ogni genere). Senza riflesso nell’opera letteraria fu il matrimonio di D. con Gemma di Manetto Donati. Dal 15 giugno al 15 ag. 1300, fu tra i priori, eletti proprio col compito di opporsi alle intromissioni nella vita pubblica di Firenze di papa Bonifacio VIII che, col pretesto della vacanza dell’impero, e contando sulle discordie cittadine, mirava al dominio sulla Toscana. Dopo il priorato, D. continuò ad avere uffici, e documenti ci restano della sua azione politica, in senso antiangioino e antipapale. All’avvicinarsi a Firenze (1301) di Carlo di Valois, il falso “paciaro”, D. fu con altri due mandato ambasciatore a Bonifacio VIII, il quale, rimandati a Firenze i due, che egli sperava intercedessero a favore della sua tesi, trattenne presso di sé il più pericoloso, Dante. Così questi - sopraggiunta la vittoria dei Neri - probabilmente non tornò più nella sua città: una prima sentenza (17 gennaio 1302) lo condannò, sotto l’accusa, tra l’altro, di baratteria, allora comunemente usata contro gli avversari politici, a una multa, al confino e all’esclusione dagli uffici; non essendosi presentato, una successiva sentenza (10 marzo) lo condannò all’esilio perpetuo, con minaccia di morte se fosse venuto in potere del comune. Comincia così l’esilio di D., avvenimento capitale non soltanto per la sua biografia pratica; infatti esso, profondamente sofferto da lui, condizionò nettamente l’ulteriore svolgimento del suo pensiero e della sua poesia. Dapprima D. lottò insieme coi Bianchi e con loro sperò di poter rientrare, ma già prima del luglio 1304, disgustato dalla «compagnia malvagia e scempia», si appartò, fece un partito di sé stesso. La «dolorosa povertade» lo costrinse a profittare della liberalità dei varî principi, confondendosi così con gente d’ogni risma; divenne, più o meno, “uomo di corte”, dolorosamente crucciato e sdegnoso di tale condizione. Sperò forse in un primo momento d’esser richiamato, e a tale scopo provvide sia a discolparsi con lettere e altri scritti della taccia di ghibellino che gli si apponeva, e che era nata soprattutto dall’essersi i ghibellini esuli uniti ai Bianchi banditi, sia a rialzare la sua fama di dotto, producendo opere dottrinali e di più vasto impegno che non fossero le rime d’amore. Al periodo 1304-07 circa sono così da assegnare il De vulgari eloquentia e il Convivio; al 1307 risale forse l’idea della Commedia, sia che imprendesse allora il poema ex-novo, sia che riprendesse antichi disegni e magari vecchi abbozzi. Ora il pensiero politico di D. prende la sua forma definitiva. Egli si chiede la ragione dei malanni d’Italia e la vede nelle discordie; scorge la ragione di queste nella carenza d’un potere civile unico, cioè dell’impero, essendo gli imperatori distratti dalle cose di Germania, e nella parallela usurpazione dei loro poteri da parte della Chiesa. D., insomma, da guelfo moderato è divenuto quasi un ghibellino. Le tappe dell’esilio non ci sono tutte note: il primo rifugio fu presso gli Scaligeri, nel 1306 era presso i Malaspina; non provata la tradizione che andasse a Parigi. Disceso nel 1310 Arrigo VII in Italia, le speranze di D. si riaccendono e per tre anni risplendono. Finalmente l’imperatore veniva in Italia, ben risoluto a porre fine alle discordie, ad affermare la sua autorità suprema: rex pacificus. Persino il papa sembrava ben disposto: il dualismo papato-impero pareva finito. D. scrive un’epistola ai re, principi e popoli d’Italia: un grido d’esultanza, poi corre a rendere omaggio all’imperatore che cingeva a Milano (1311) la corona di ferro. Ma proprio Firenze, la guelfa Firenze, resiste, anzi è a capo della resistenza italiana: nel marzo il poeta scrive dal Casentino un’epistola contro gli “scelleratissimi” Fiorentini; nell’aprile, un’altra epistola allo stesso Arrigo, perché non indugi nell’Italia del Nord. Egli è intanto escluso dall’amnistia del 1311 (la cosiddetta riforma di Baldo d’Aguglione). Quando Arrigo attacca Firenze, il poeta non prende tuttavia le armi contro la patria, resta nel Casentino, forse presso il conte di Battifolle. Ma la morte di Arrigo (1313) tronca ogni speranza: se non subito dopo, certo assai presto D. torna a Verona, ospite questa volta di Cangrande. Forse al momento delle maggiori opposizioni all’imperatore da parte di Firenze, di Roberto d’Angiò e di papa Clemente V, risale l’opera nella quale egli più direttamente e ordinatamente espone il suo ideale politico, il suo generoso anche se utopistico sogno d’una monarchia universale: la Monarchia. Un’altra epistola, religioso-politica, scrisse D. nel 1314 dopo la morte di Clemente V: è diretta ai cardinali, che vi sono eloquentemente esortati a soccorrere Roma, priva dei suoi due soli, il papa e l’imperatore; almeno essi eleggano un papa italiano, che riporti a Roma la sede pontificia. Un’ultima lettera, infine, D. scrisse nel 1315, tradizionalmente nota come diretta “all’amico fiorentino”: amici e parenti lo esortavano a tornare a Firenze, come gli sarebbe stato possibile, profittando di un ribandimento, purché egli si fosse sottoposto a certe umilianti formalità: ma D. rifiuta. Dopo la sconfitta di Montecatini (1315), Firenze tramutò in confino le condanne capitali dei meno pericolosi degli sbanditi; anche questa volta D. non accettò: sicché il 6 nov. fu nuovamente condannato a morte, e questa volta insieme coi figli, che ormai avevano superato i 14 anni. Non sappiamo con certezza dove D. passasse gli ultimi anni, durante i quali egli ebbe sicuramente una certa tranquillità di vita, e che egli spese per condurre a termine il suo poema. Almeno dal 1318 è a Ravenna, di cui era signore Guido Novello da Polenta, nipote di Francesca: qui egli forse tenne cattedra di poesia e di retorica. Un viaggio a Verona sarebbe documentato dalla Quaestio de aqua et terra, che D. avrebbe disputato in quella città nel 1320; ma qualche studioso ha espresso dei dubbî sulla paternità dantesca di tale opera. Negli anni del soggiorno ravennate cade la corrispondenza poetica con Giovanni del Virgilio, che esortava D. a scrivere in latino anziché in volgare e lo invitava a Bologna. D. rispose con due Egloghe, declinando l’invito. Anche sull’autenticità di questi componimenti, che rappresentano il primo tentativo di poesia bucolica, alle soglie dell’umanesimo, si è sollevato qualche dubbio. Nel 1321 D. morì. Fu sepolto in un’arca presso il tempio di San Pier Maggiore, che poi si disse di San Francesco. |

Vuoi uno sconto del 10%? Iscriviti alla Newsletter

Recensioni

Resetta filtriAncora non ci sono recensioni.