Poster – Spazio

13,30 € - 18,20 €Fascia di prezzo: da 13,30 € a 18,20 €

Leggi la storia di questa ECCELLENZA ITALIANA. Clicca qui

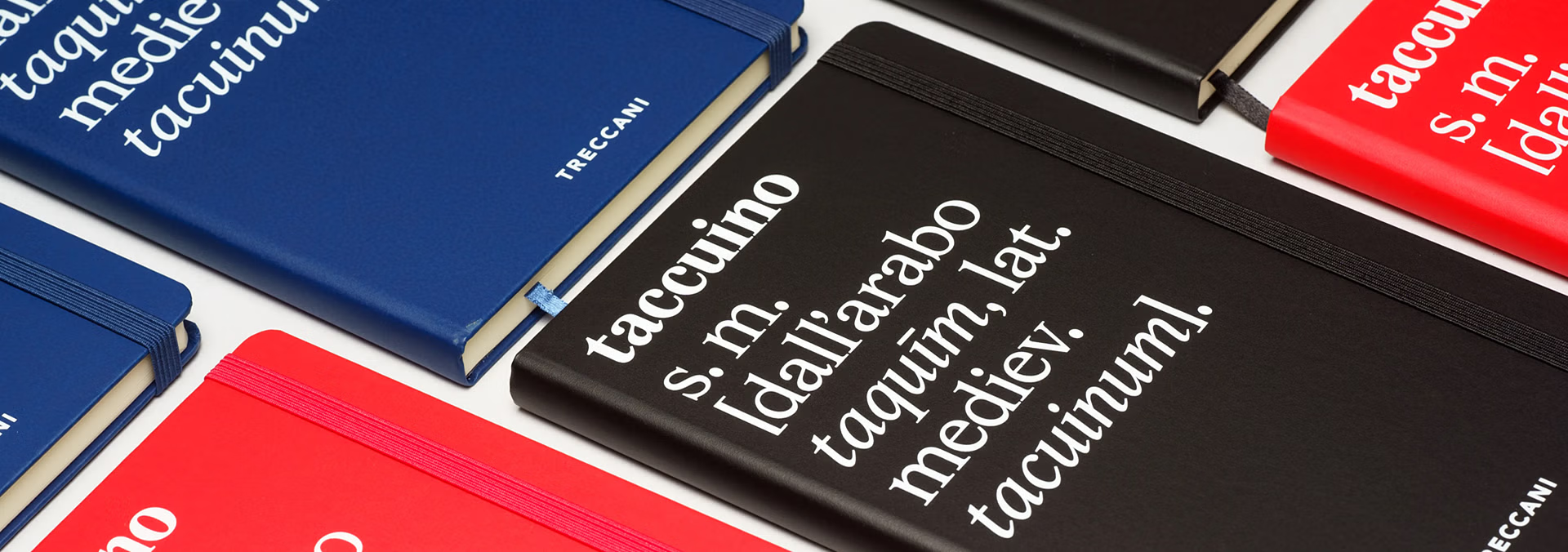

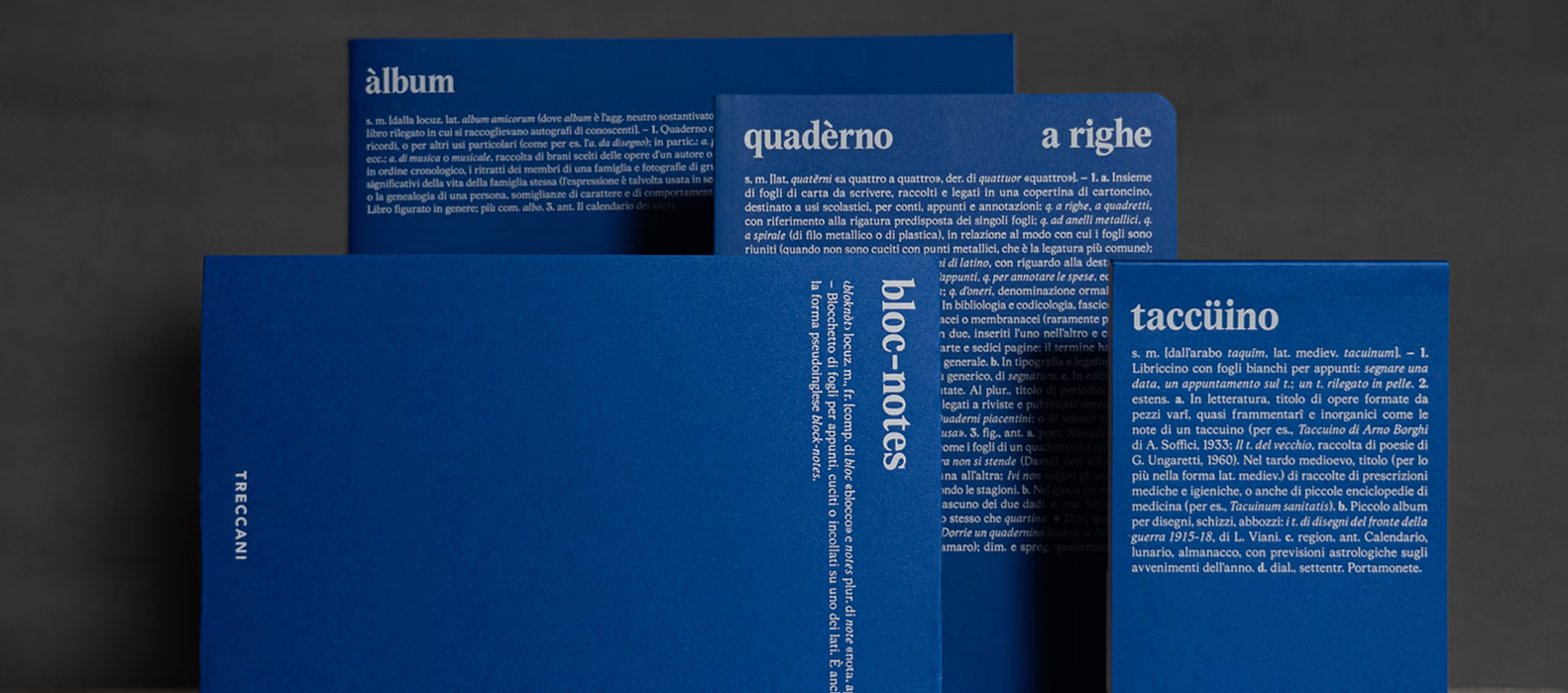

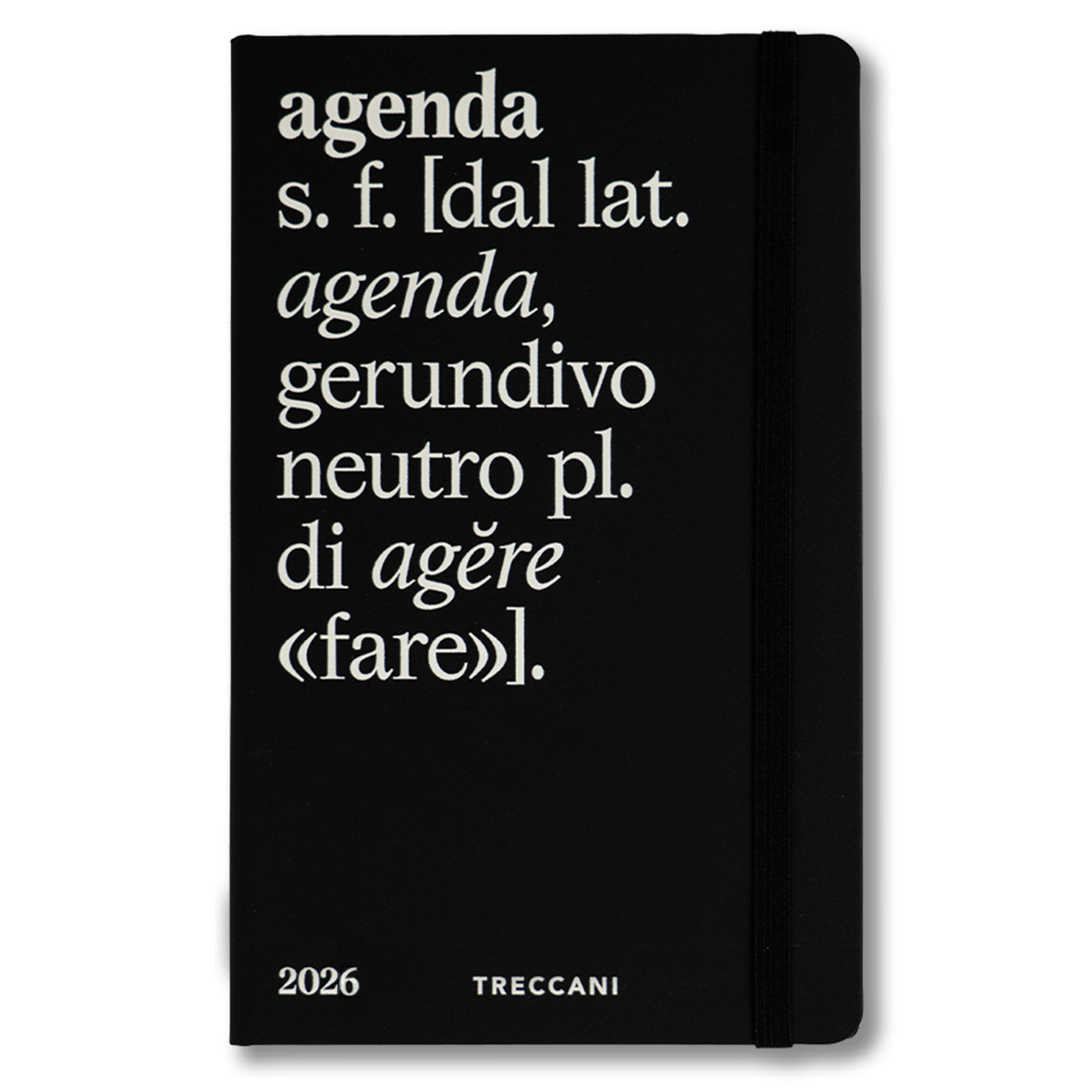

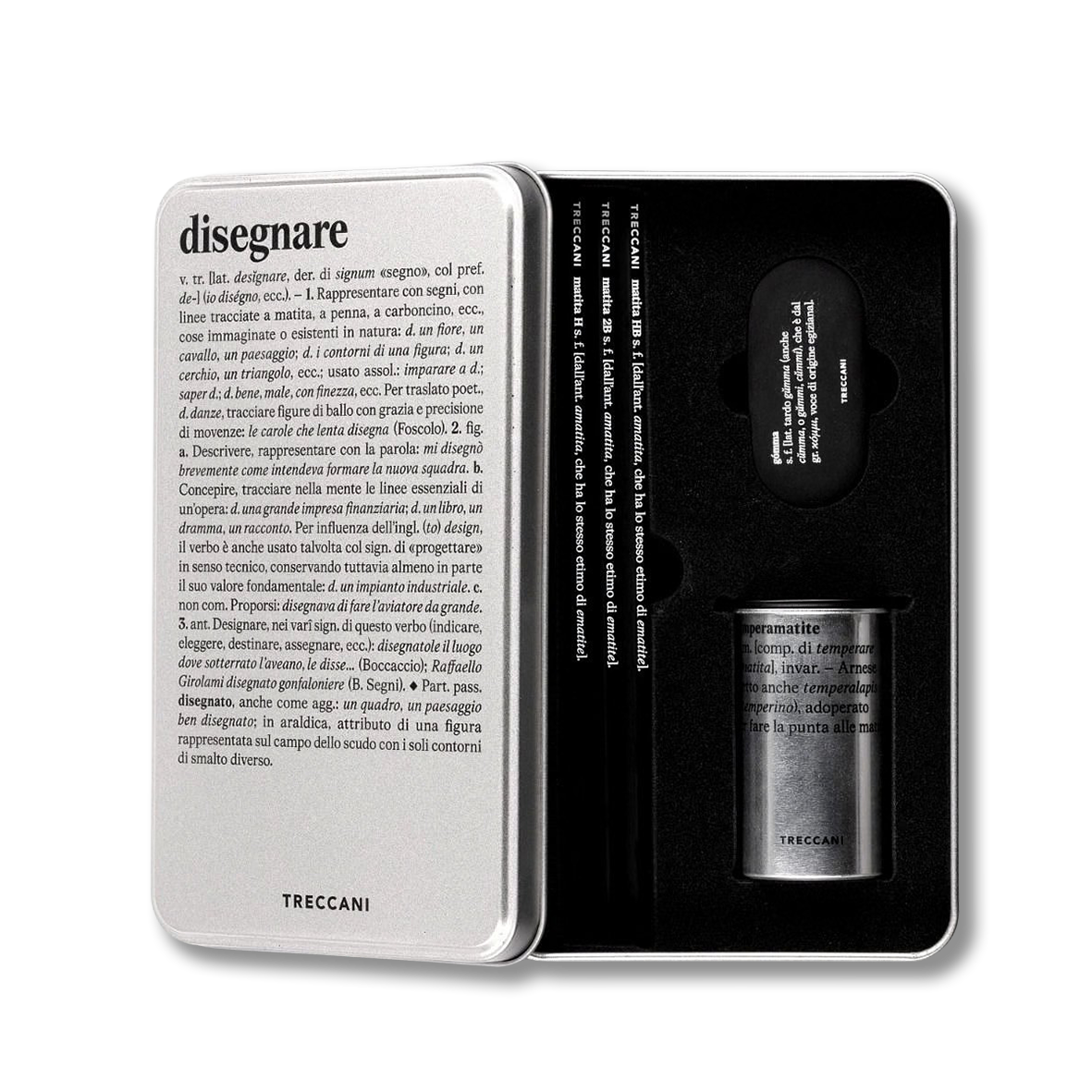

Definizione è una linea di oggetti per tutti i giorni, nata per riscoprire l’importanza di un immenso patrimonio culturale comune: la lingua italiana.

Dallo stile sobrio ed elegante, i prodotti, che vanno dalla cartotecnica all’oggettistica da scrivania e da viaggio, sono realizzati con materiali di alta qualità e confezionati interamente in Italia.

Coniugando funzionalità e design, perizia artigianale ed estro concettuale, sapere e saper fare, i prodotti Definizione ci invitano a riscoprire la storia dell’oggetto e l’etimologia delle parole, attraverso le definizioni del Vocabolario Treccani.

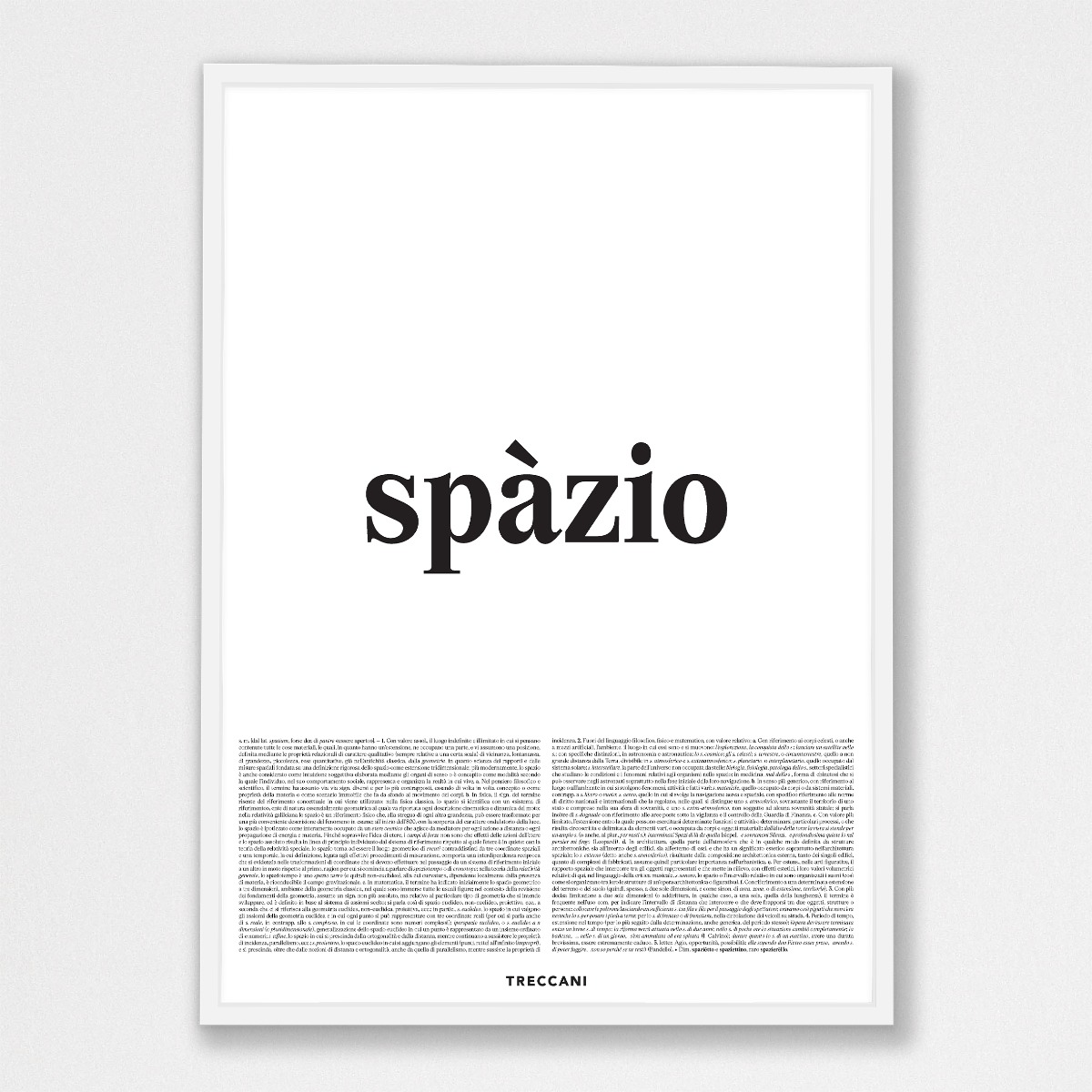

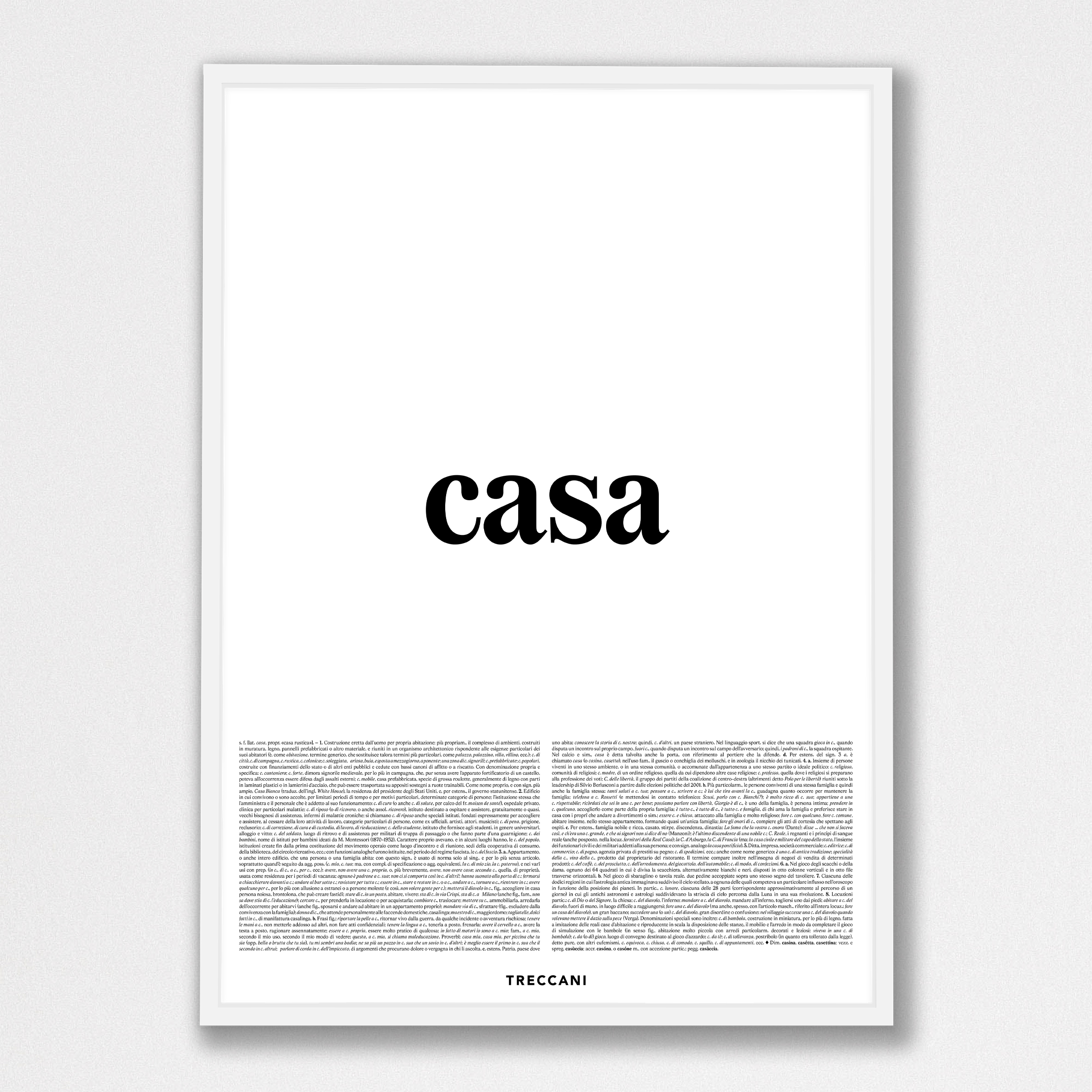

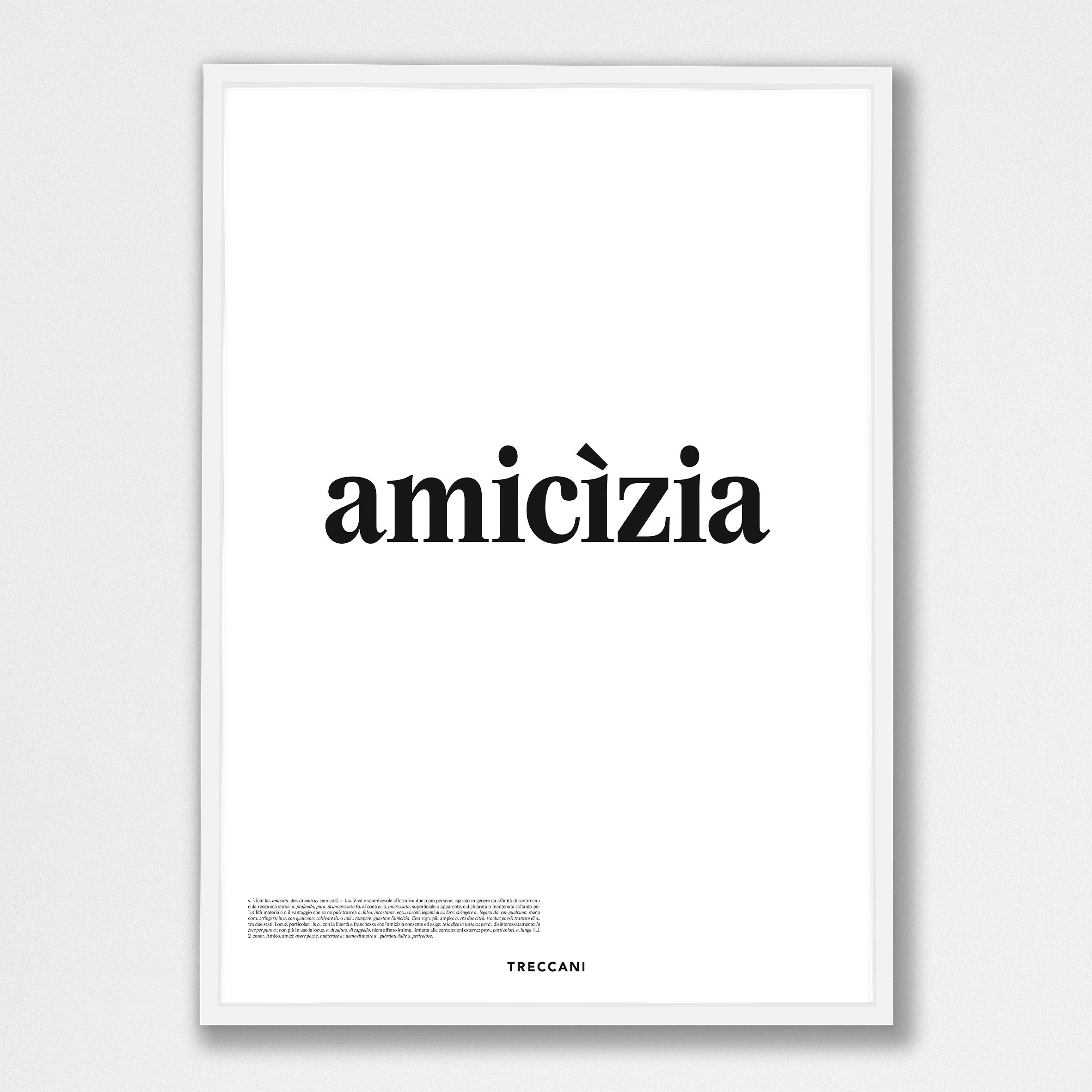

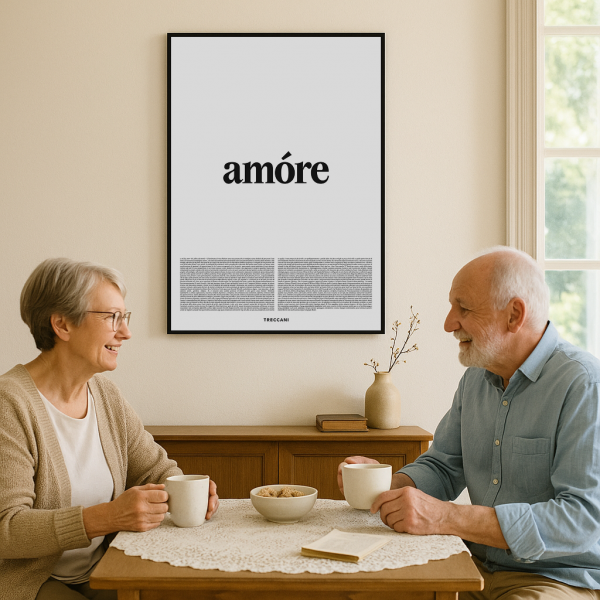

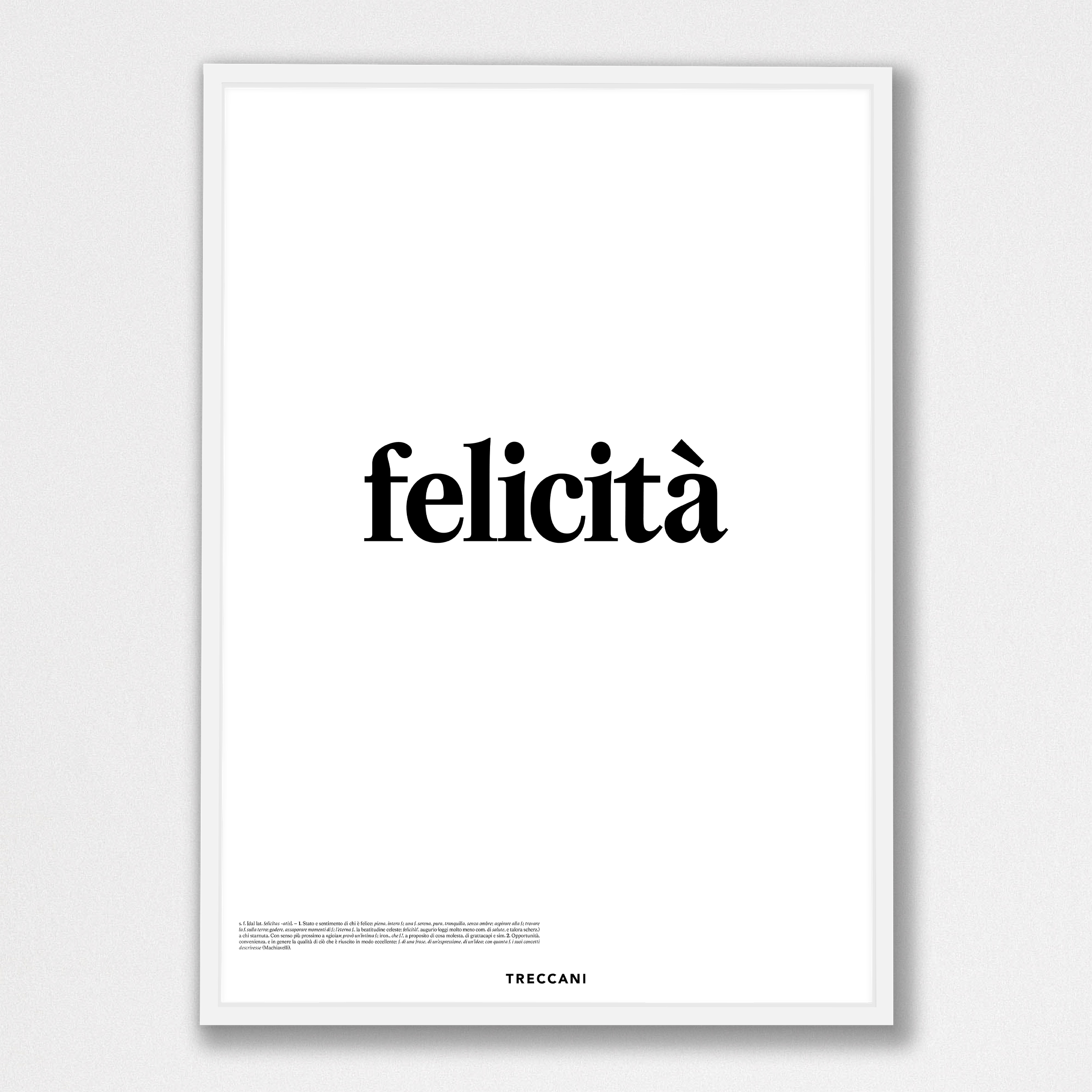

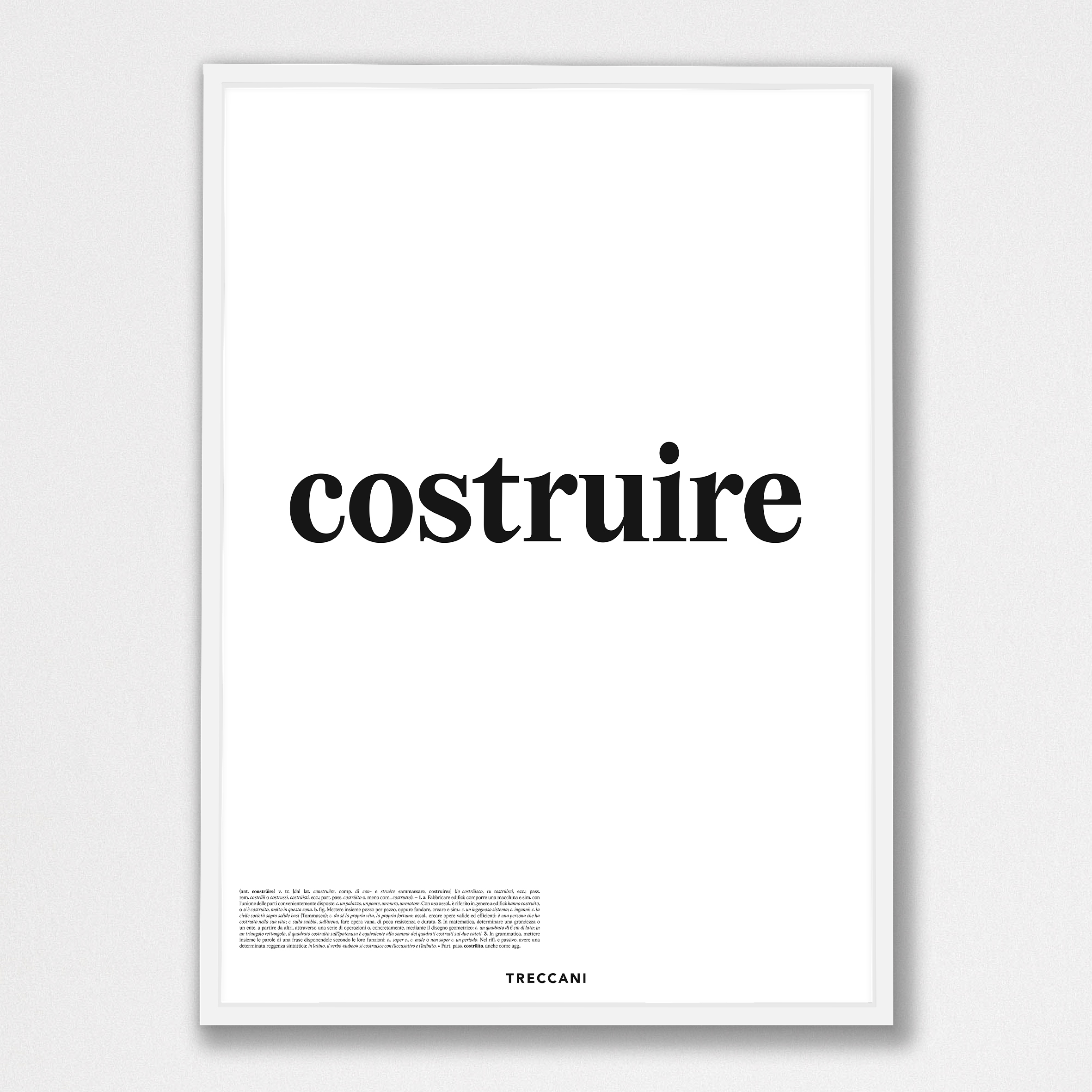

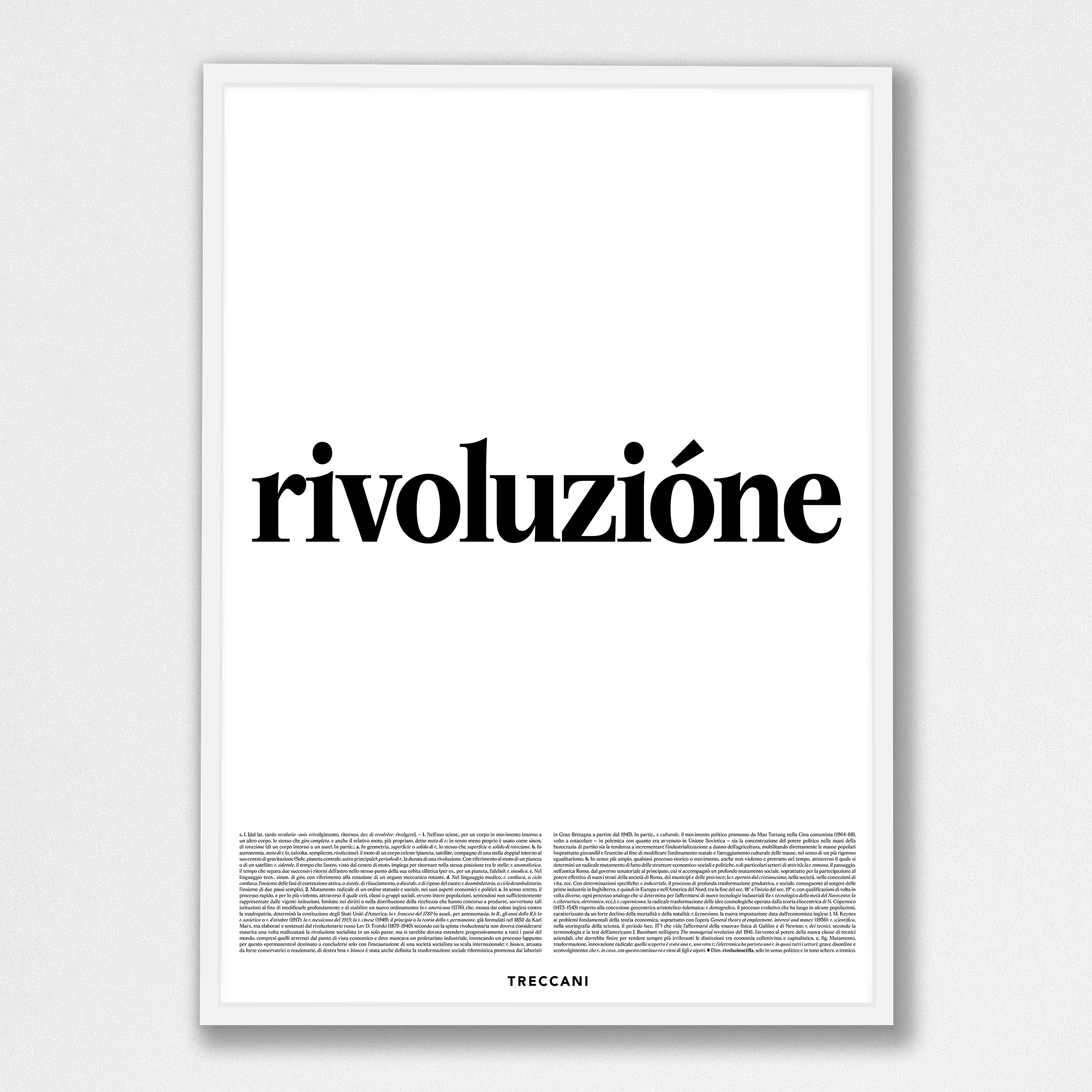

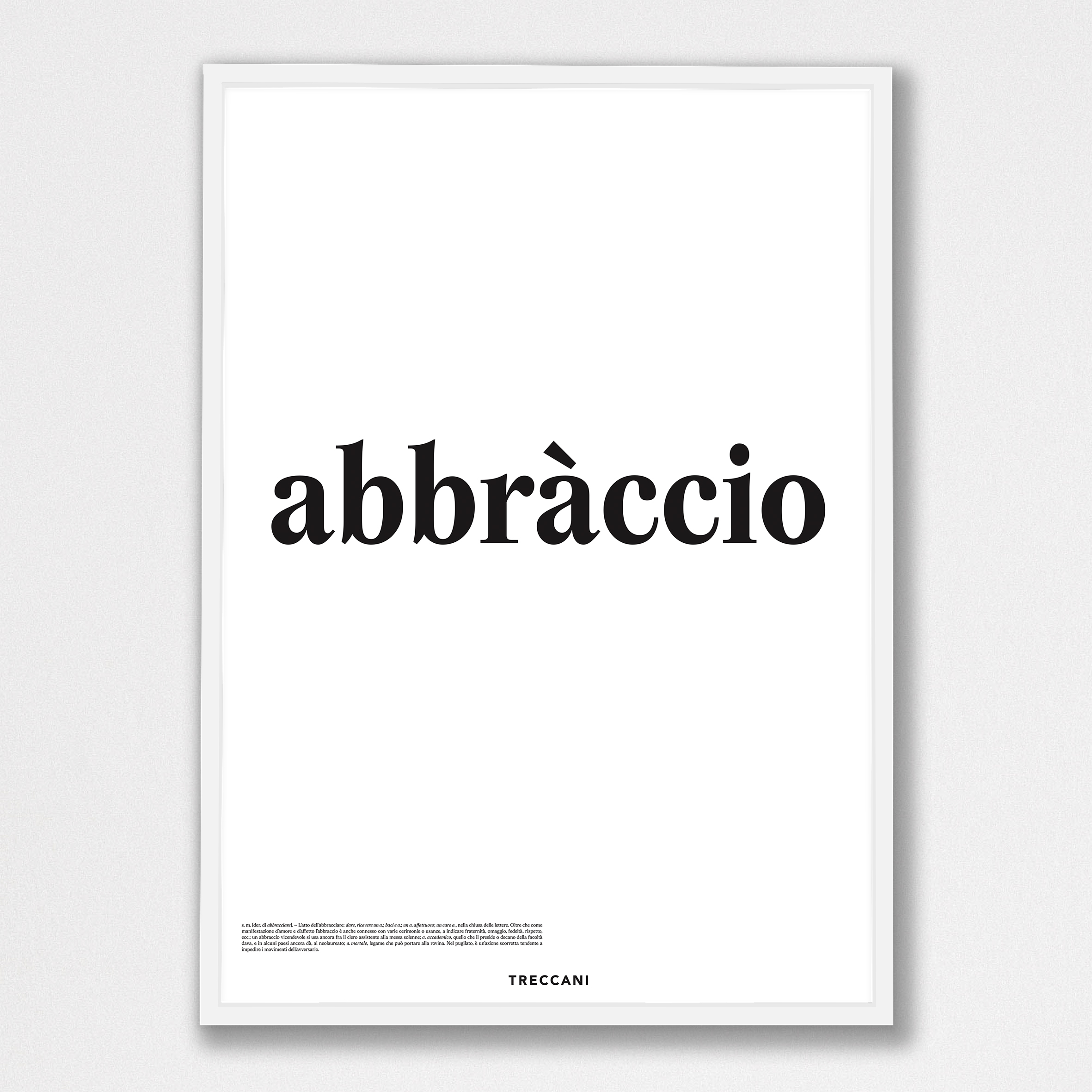

Il Poster fa parte della collezione Definizione, una linea di oggetti per tutti i giorni, nata per riscoprire l’importanza di un immenso patrimonio culturale comune: la lingua italiana.

Non tutte le parole sono uguali.

Una definizione Treccani non è solo una spiegazione: è il risultato di una tradizione linguistica, scientifica e culturale che da quasi un secolo racconta la complessità del mondo.

Un poster con una definizione Treccani è molto più di un oggetto decorativo.

È la materializzazione di un sapere condiviso, un frammento di enciclopedia che esce dalle pagine per diventare segno, presenza, memoria. Ogni parola scelta porta con sé la precisione del linguaggio, la profondità della ricerca, la bellezza della forma.

Riprodurre una definizione Treccani significa rendere visibile ciò che di solito resta invisibile: il lavoro di centinaia di studiosi, di linguisti, di artigiani della conoscenza.

È questo che rende ogni poster unico, irripetibile e inimitabile – perché solo Treccani può restituire la verità piena di una parola, la sua storia e il suo significato autentico.

Un poster Treccani non si appende per arredare uno spazio: si espone per ricordare che le parole contano.

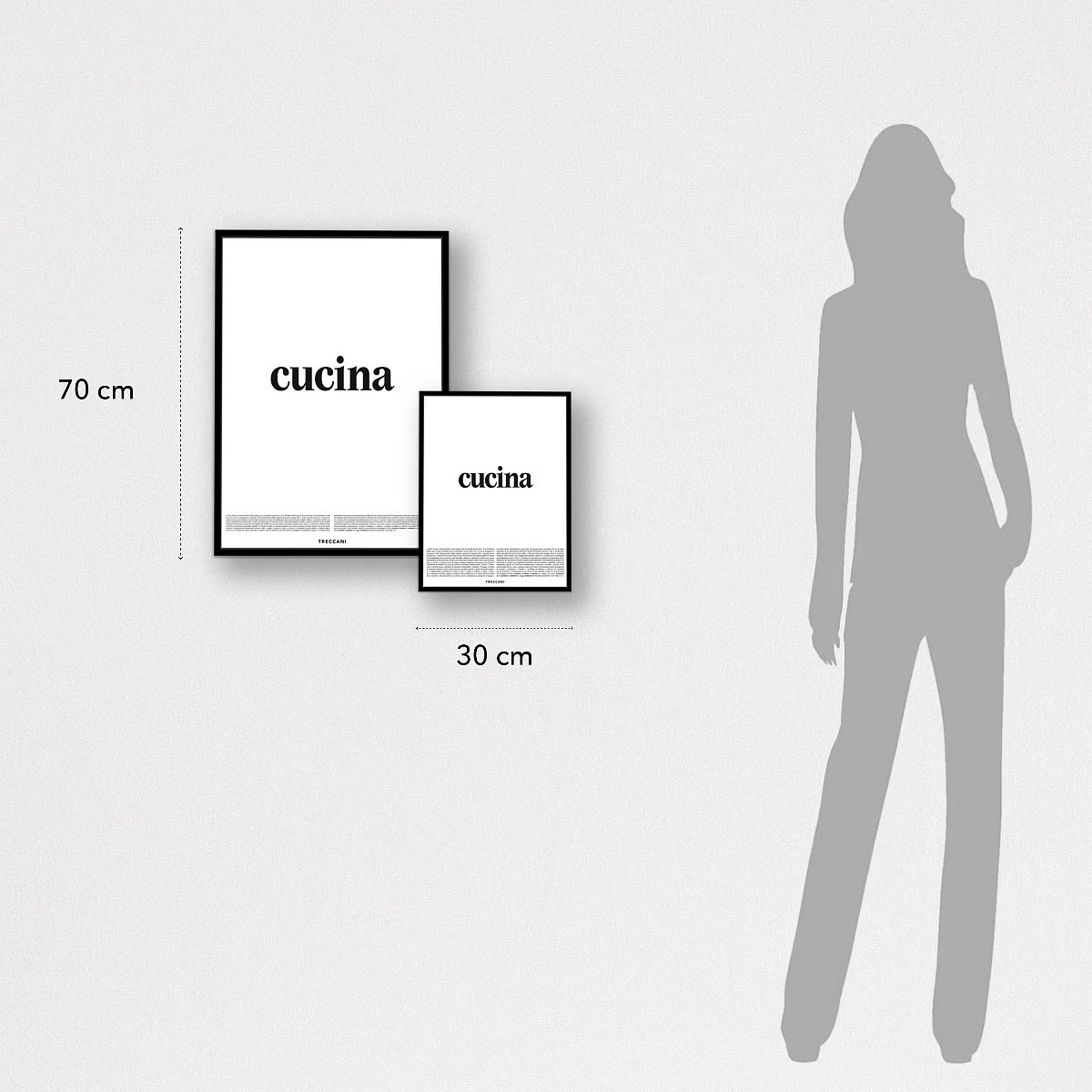

| Formato | 30X40, 50X70 |

|---|---|

| Dettagli | Tipologia Carta: Patinata opaca da 170gr |

| Taglia | SPAZIO |

| Definizione | Spazio s. m. [dal lat. spatium, forse der. di patēre «essere aperto»]. – 1. Con valore assol., il luogo indefinito e illimitato in cui si pensano contenute tutte le cose materiali, le quali, in quanto hanno un’estensione, ne occupano una parte, e vi assumono una posizione, definita mediante le proprietà relazionali di carattere qualitativo (sempre relative a una certa scala) di vicinanza, lontananza, di grandezza, piccolezza, rese quantitative, già nell’antichità classica, dalla geometria, in quanto scienza dei rapporti e delle misure spaziali fondata su una definizione rigorosa dello spazio come estensione tridimensionale; più modernamente, lo spazio è anche considerato come intuizione soggettiva elaborata mediante gli organi di senso o è concepito come modalità secondo la quale l’individuo, nel suo comportamento sociale, rappresenta e organizza la realtà in cui vive. a. Nel pensiero filosofico e scientifico, il termine ha assunto via via sign. diversi e per lo più contrapposti, essendo di volta in volta concepito o come proprietà della materia o come scenario immobile che fa da sfondo al movimento dei corpi. b. In fisica, il sign. del termine risente del riferimento concettuale in cui viene utilizzato: nella fisica classica, lo spazio si identifica con un «sistema di riferimento», ente di natura essenzialmente geometrica al quale va riportata ogni descrizione cinematica e dinamica del moto; nella relatività galileiana lo spazio è un riferimento fisico che, alla stregua di ogni altra grandezza, può essere trasformato per una più conveniente descrizione del fenomeno in esame; all’inizio dell’800, con la scoperta del carattere ondulatorio della luce, lo spazio è ipotizzato come interamente occupato da un etere cosmico che agisce da mediatore per ogni azione a distanza o ogni propagazione di energia e materia. Finché sopravvive l’idea di etere, i campi di forze non sono che effetti delle azioni dell’etere e lo spazio assoluto risulta in linea di principio individuato dal sistema di riferimento rispetto al quale l’etere è in quiete; con la teoria della relatività speciale, lo spazio torna ad essere il luogo geometrico di eventi contraddistinti da tre coordinate spaziali e una temporale, la cui definizione, legata agli effettivi procedimenti di misurazione, comporta una interdipendenza reciproca che si evidenzia nelle trasformazioni di coordinate che si devono effettuare nel passaggio da un sistema di riferimento iniziale a un altro in moto rispetto al primo, ragion per cui si comincia a parlare di spaziotempo o di cronotopo; nella teoria della relatività generale, lo spaziotempo è uno spazio curvo (e quindi non-euclideo), alla cui curvatura, dipendente localmente dalla presenza di materia, è riconducibile il campo gravitazionale. c. In matematica, il termine ha indicato inizialmente lo spazio geometrico a tre dimensioni, ambiente della geometria classica, nel quale sono immerse tutte le usuali figure; nel contesto della revisione dei fondamenti della geometria, assume un sign. non più assoluto, ma relativo al particolare tipo di geometria che si intende sviluppare, ed è definito in base al sistema di assiomi scelto: si parla così di spazio euclideo, non-euclideo, proiettivo, ecc., a seconda che ci si riferisca alla geometria euclidea, non-euclidea, proiettiva, ecc.; in partic., s. euclideo, lo spazio in cui valgono gli assiomi della geometria euclidea e in cui ogni punto si può rappresentare con tre coordinate reali (per cui si parla anche di s. reale, in contrapp. allo s. complesso, in cui le coordinate sono numeri complessi); iperspazio euclideo, o s. euclideo a n dimensioni (o pluridimensionale), generalizzazione dello spazio euclideo in cui un punto è rappresentato da un insieme ordinato di n numeri; s. affine, lo spazio in cui si prescinda dalla ortogonalità e dalla distanza, mentre continuano a sussistere le proprietà di incidenza, parallelismo, ecc.; s. proiettivo, lo spazio euclideo in cui si aggiungano gli elementi (punti, rette) all’infinito (improprî), e si prescinda, oltre che dalle nozioni di distanza e ortogonalità, anche da quella di parallelismo, mentre sussiste la proprietà di incidenza. 2. Fuori del linguaggio filosofico, fisico e matematico, con valore relativo: a. Con riferimento ai corpi celesti, o anche a mezzi artificiali, l’ambiente, il luogo in cui essi sono e si muovono: l’esplorazione, la conquista dello s.; lanciare un satellite nello s.; con specifiche distinzioni, in astronomia e astronautica: lo s. cosmico; gli s. celesti; s. terrestre, o circumterrestre, quello a non grande distanza dalla Terra, divisibile in s. atmosferico e s. extraatmosferico; s. planetario, o interplanetario, quello occupato dal sistema solare; s. interstellare, la parte dell’universo non occupata da stelle; biologia, fisiologia, patologia dello s., settori specialistici che studiano le condizioni e i fenomeni relativi agli organismi nello spazio; in medicina, mal dello s., forma di chinetosi che si può osservare negli astronauti soprattutto nella fase iniziale della loro navigazione. b. In senso più generico, con riferimento al luogo o all’ambiente in cui si svolgono fenomeni, attività e fatti varî: s. materiale, quello occupato da corpi o da sistemi materiali, contrapp. a s. libero o vuoto; s. aereo, quello in cui si svolge la navigazione aerea e spaziale, con specifico riferimento alle norme di diritto nazionali e internazionali che la regolano, nelle quali si distingue uno s. atmosferico, sovrastante il territorio di uno stato e compreso nella sua sfera di sovranità, e uno s. extra-atmosferico, non soggetto ad alcuna sovranità statale; si parla inoltre di s. doganale con riferimento alle aree poste sotto la vigilanza e il controllo della Guardia di Finanza. c. Con valore più limitato, l’estensione entro la quale possono esercitarsi determinate funzioni e attività o determinarsi particolari processi, o che risulta circoscritta e delimitata da elementi varî, o occupata da corpi e oggetti materiali: dall’alto della torre la vista si stende per un ampio s. (o anche, al plur., per vasti s.); interminati Spazi di là da quella [siepe], e sovrumani Silenzi, e profondissima quiete Io nel pensier mi fingo (Leopardi). d. In architettura, quella parte dell’atmosfera che è in qualche modo definita da strutture architettoniche, sia all’interno degli edifici, sia all’esterno di essi, e che ha un significato estetico soprattutto nell’architettura spaziale; lo s. esterno (detto anche s. atmosferico), risultante dalla composizione architettonica esterna, tanto dei singoli edifici, quanto di complessi di fabbricati, assume quindi particolare importanza nell’urbanistica. e. Per estens., nelle arti figurative, il rapporto spaziale che intercorre tra gli oggetti rappresentati e che mette in rilievo, con effetti estetici, i loro valori volumetrici relativi; di qui, nel linguaggio della critica musicale, s. sonoro, lo spazio o l’intervallo relativo in cui sono organizzati i suoni (così come si organizzano tra loro le strutture di un’opera architettonica o figurativa). f. Con riferimento a una determinata estensione del terreno o del suolo (quindi, spesso, a due sole dimensioni, e come sinon. di area, zona, o di estensione, territorio). 3. Con più decisa limitazione a due sole dimensioni (o addirittura, in qualche caso, a una sola, quella della lunghezza), il termine è frequente nell’uso com. per indicare l’intervallo di distanza che intercorre o che deve frapporsi tra due oggetti, strutture o persone: collocare le poltrone lasciando un sufficiente s. tra fila e fila per il passaggio degli spettatori; eravamo così pigiati che non c’era neanche lo s. per posare i piedi a terra; per lo s. di frenata o di frenatura, nella circolazione dei veicoli su strada. 4. Periodo di tempo, estensione nel tempo (per lo più seguito dalla determinazione, anche generica, del periodo stesso): l’opera dev’essere terminata entro un breve s. di tempo; la riforma verrà attuata nello s. di due anni; nello s. di poche ore la situazione cambiò completamente; la badessa, ... nello s. di un giorno, s’era ammalata ed era spirata (I. Calvino); durare quanto lo s. di un mattino, avere una durata brevissima, essere estremamente caduco. 5. letter. Agio, opportunità, possibilità: ella sapendo don Pietro esser preso, avendo s. di poter fuggire, non so perché se ne restò (Bandello). ◆ Dim. spaziétto e spaziettino, raro spazierèllo. |

Vuoi uno sconto del 10%? Iscriviti alla Newsletter

Recensioni

Resetta filtriAncora non ci sono recensioni.