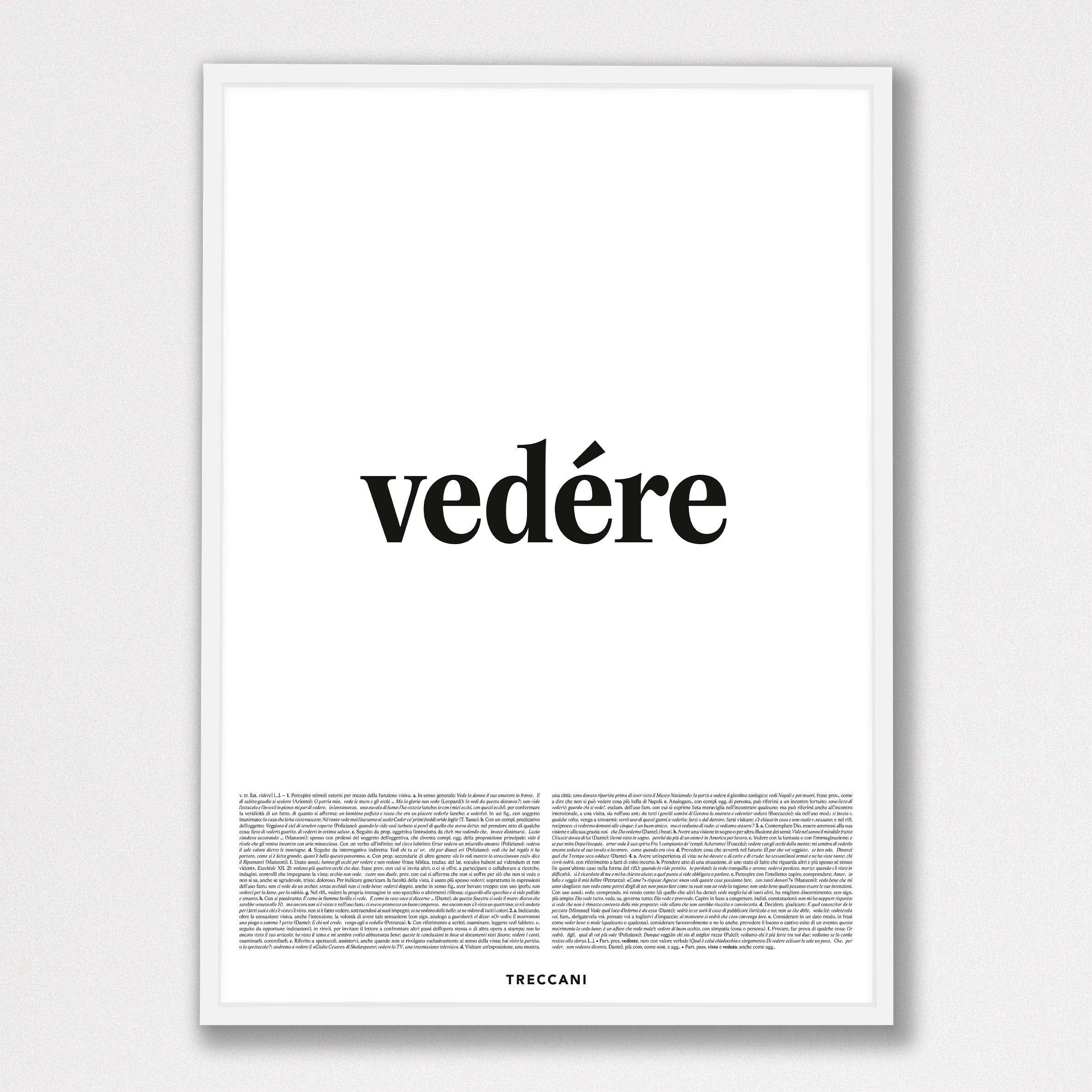

Poster – Vedere

13,30 € - 18,20 €Fascia di prezzo: da 13,30 € a 18,20 €

Leggi la storia di questa di questa ECCELLENZA ITALIANA. Clicca qui

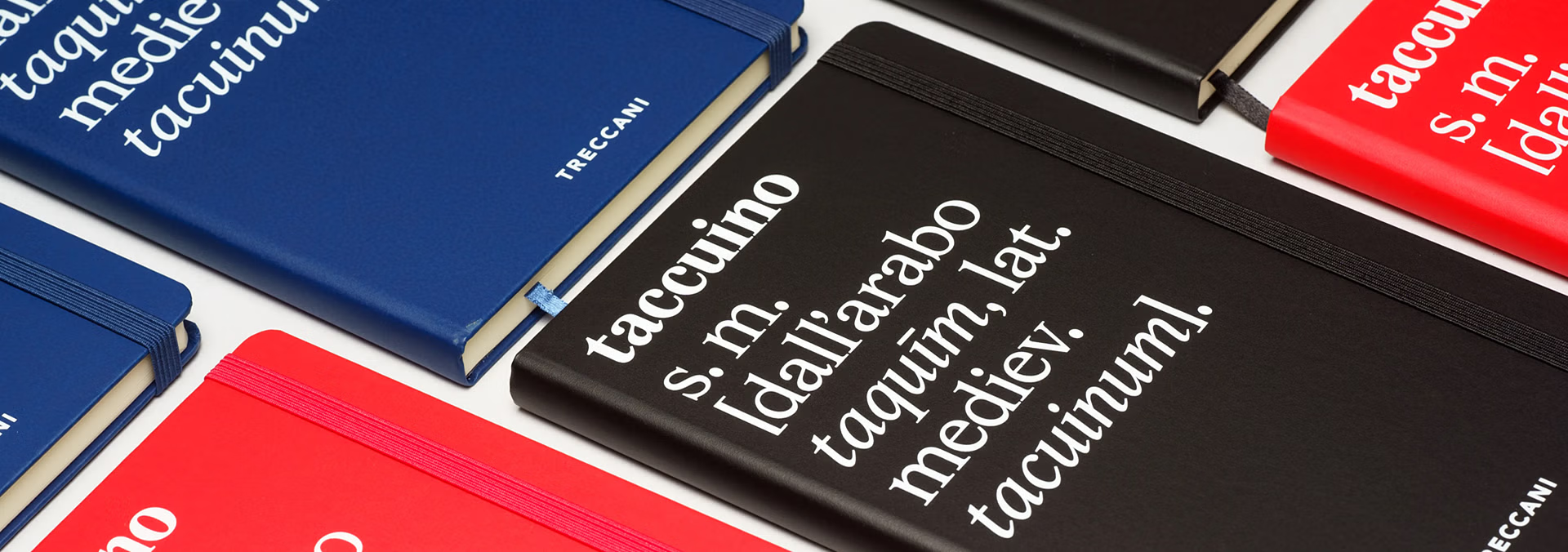

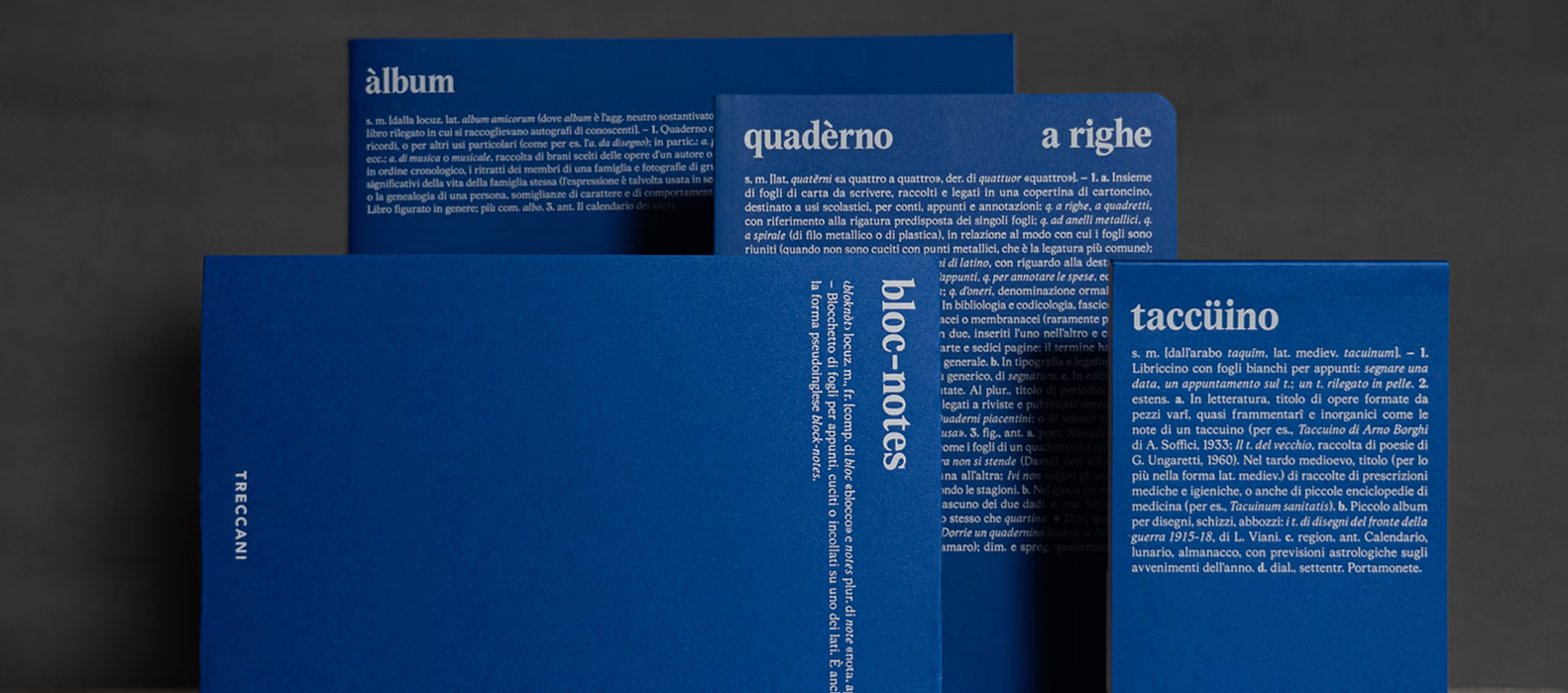

Definizione è una linea di oggetti per tutti i giorni, nata per riscoprire l’importanza di un immenso patrimonio culturale comune: la lingua italiana.

Dallo stile sobrio ed elegante, i prodotti, che vanno dalla cartotecnica all’oggettistica da scrivania e da viaggio, sono realizzati con materiali di alta qualità e confezionati interamente in Italia.

Coniugando funzionalità e design, perizia artigianale ed estro concettuale, sapere e saper fare, i prodotti Definizione ci invitano a riscoprire la storia dell’oggetto e l’etimologia delle parole, attraverso le definizioni del Vocabolario Treccani.

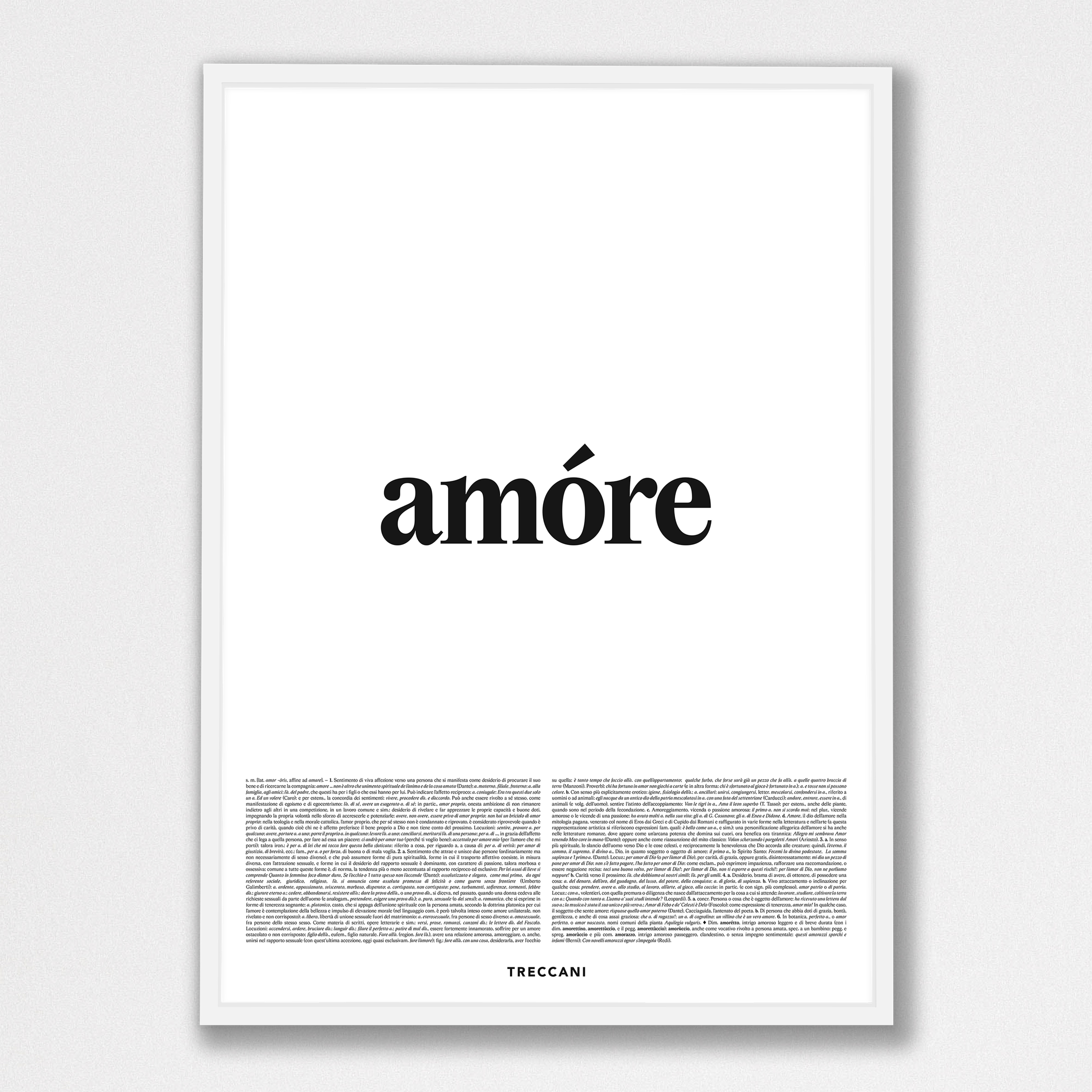

Il Poster fa parte della collezione Definizione, una linea di oggetti per tutti i giorni, nata per riscoprire l’importanza di un immenso patrimonio culturale comune: la lingua italiana.

Non tutte le parole sono uguali.

Una definizione Treccani non è solo una spiegazione: è il risultato di una tradizione linguistica, scientifica e culturale che da quasi un secolo racconta la complessità del mondo.

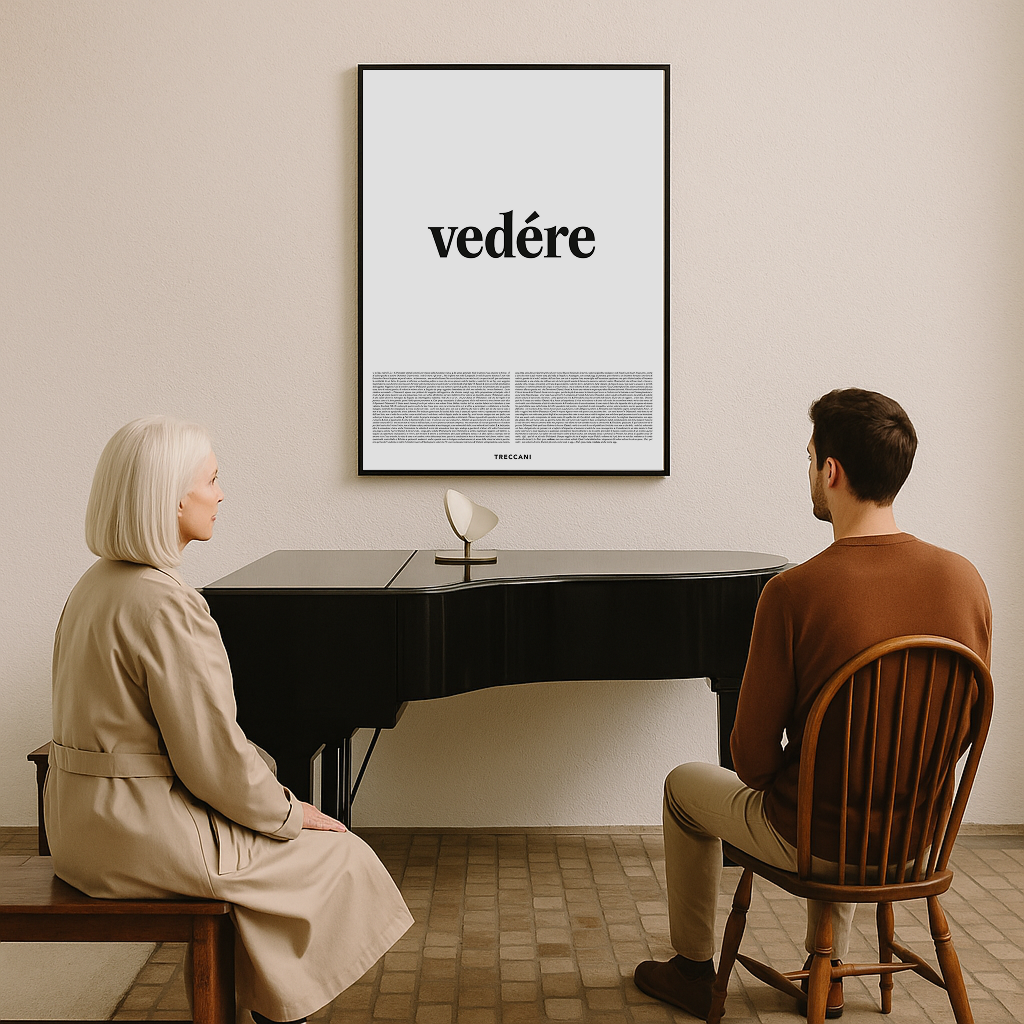

Un poster con una definizione Treccani è molto più di un oggetto decorativo.

È la materializzazione di un sapere condiviso, un frammento di enciclopedia che esce dalle pagine per diventare segno, presenza, memoria. Ogni parola scelta porta con sé la precisione del linguaggio, la profondità della ricerca, la bellezza della forma.

Riprodurre una definizione Treccani significa rendere visibile ciò che di solito resta invisibile: il lavoro di centinaia di studiosi, di linguisti, di artigiani della conoscenza.

È questo che rende ogni poster unico, irripetibile e inimitabile – perché solo Treccani può restituire la verità piena di una parola, la sua storia e il suo significato autentico.

Un poster Treccani non si appende per arredare uno spazio: si espone per ricordare che le parole contano.

| Peso | 1,0 kg |

|---|---|

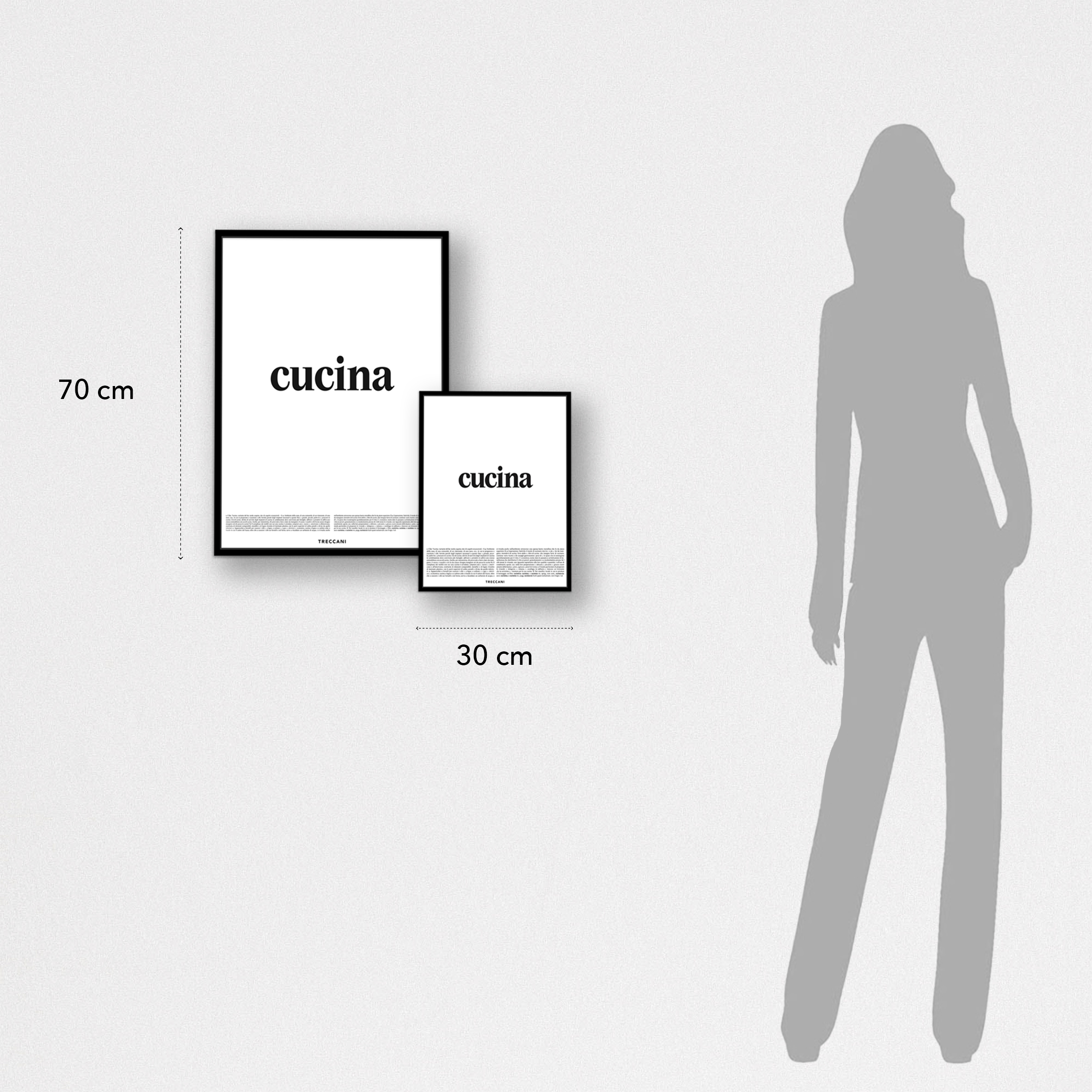

| Formato Poster | 30X40, 50X70 |

| Dettagli | Tipologia Carta: Patinata opaca da 170gr |

| Definizione | Vedére v. tr. [lat. vĭdēre] […]. – 1. Percepire stimoli esterni per mezzo della funzione visiva. a. In senso generale: Vede la donna il suo amatore in fronte, E di subito gaudio si scolora (Ariosto); O patria mia, vedo le mura e gli archi ... Ma la gloria non vedo (Leopardi); lo vedi da questa distanza?; non vide l’ostacolo e l’investì in pieno; mi par di vedere, in lontananza, una nuvola di fumo; l’ho visto io (anche: io con i miei occhi, con questi occhi), per confermare la veridicità di un fatto, di quanto si afferma; un bambino paffuto e roseo che era un piacere vederlo (anche: a vederlo). In usi fig., con soggetto inanimato: la casa che lo ha visto nascere; Né tante vede mai l’autunno al suolo Cader co’ primi freddi aride foglie (T. Tasso). b. Con un compl. predicativo dell’oggetto: Veggiono il ciel di tenebre coperto (Poliziano); quando lo vide così turbato si pentì di quello che aveva detto; nel prendere atto di qualche cosa: lieto di vederti guarito, di vederti in ottima salute. c. Seguito da prop. oggettiva (introdotta da che): ma vedendo che, invece d’animarsi, Lucia s’andava accorando ... (Manzoni); spesso con prolessi del soggetto dell’oggettiva, che diventa compl. ogg. della proposizione principale: vide il rivale che gli veniva incontro con aria minacciosa. Con un verbo all’infinito: nel cieco labirinto Errar vedeva un miserello amante (Poliziano); vedeva il sole calare dietro le montagne. d. Seguito da interrogativa indiretta: Vedi chi tu se’ or, chi pur dianzi eri (Poliziano); vedi che bel regalo ti ho portato, come si è fatto grande, quant’è bello questo panorama. e. Con prop. secondarie di altro genere: «Io lo vidi mentre lo strascinavan così» dice il Ripamonti (Manzoni). f. Usato assol.: hanno gli occhi per vedere e non vedono (frase biblica, traduz. del lat. «oculos habent ad videndum et non vident», Ezechiele XII, 2); vedono più quattro occhi che due, frase prov. con cui si invita altri, o ci si offre, a partecipare o collaborare a ricerche, indagini, controlli che impegnano la vista; occhio non vede, cuore non duole, prov. con cui si afferma che non si soffre per ciò che non si vede o non si sa, anche se sgradevole, triste, doloroso. Per indicare genericam. la facoltà della vista, è usato più spesso vederci, soprattutto in espressioni dell’uso fam.: non ci vede da un occhio; senza occhiali non ci vedo bene; vederci doppio, anche in senso fig., aver bevuto troppo; con uso iperb.: non vederci per la fame, per la rabbia. g. Nel rifl., vedere la propria immagine in uno specchio o altrimenti riflessa: si guardò allo specchio e si vide pallido e smunto. h. Con si passivante: E come in fiamma favilla si vede, E come in voce voce si discerne ... (Dante); da questa finestra si vede il mare; diceva che sarebbe venuto alle 10, ma ancora non si è visto; e nell’uso fam.: ci aveva promesso un buon compenso, ma ancora non s’è visto un quattrino; se n’è andato per i fatti suoi e chi s’è visto s’è visto, non si è fatto vedere, sottraendosi ai suoi impegni; se ne vedono delle belle; se ne videro di tutti i colori. 2. a. Indicando, oltre la sensazione visiva, anche l’intenzione, la volontà di avere tale sensazione (con sign. analogo a guardare): el disse: «Or vedi»; E mostrommi una piaga a sommo ’l petto (Dante); E chi nol crede, venga egli a vedella (Petrarca). b. Con riferimento a scritti, esaminare, leggere: vedi (abbrev. v., seguito da opportune indicazioni), in rinvii, per invitare il lettore a confrontare altri passi dell’opera stessa o di altra opera a stampa; non ho ancora visto il tuo articolo; ho visto il tema e mi sembra svolto abbastanza bene; queste le conclusioni in base ai documenti visti finora; vedere i conti, esaminarli, controllarli. c. Riferito a spettacoli, assistervi, anche quando non si rivolgano esclusivamente al senso della vista: hai visto la partita, o lo spettacolo?; andremo a vedere il «Giulio Cesare» di Shakespeare; vedere la TV, una trasmissione televisiva. d. Visitare un’esposizione, una mostra, una città: sono dovuto ripartire prima di aver visto il Museo Nazionale; lo portò a vedere il giardino zoologico; vedi Napoli e poi muori, frase prov., come a dire che non si può vedere cosa più bella di Napoli. e. Analogam., con compl. ogg. di persona, può riferirsi a un incontro fortuito: sono lieto di vederti; guarda chi si vede!, esclam. dell’uso fam. con cui si esprime lieta meraviglia nell’incontrare qualcuno; ma può riferirsi anche all’incontro intenzionale, a una visita, sia nell’uso ant.: da tutti i gentili uomini di Genova fu onorato e volentier veduto (Boccaccio); sia nell’uso mod.: si faccia v. qualche volta, venga a trovarmi; verrò uno di questi giorni a vederla; farsi v. dal dottore, farsi visitare; s’è chiuso in casa e non vuole v. nessuno; e nel rifl. reciproco: ci vedremo domani alle cinque; è un buon amico, ma ci vediamo di rado; ci vediamo stasera? 3. a. Contemplare Dio, essere ammessi alla sua visione e alla sua grazia: noi, che Dio vedemo (Dante), i beati. b. Avere una visione in sogno o per altra illusione dei sensi: Vide nel sonno il mirabile frutto Ch’uscir dovea di lui (Dante); l’avrai visto in sogno, perché da più di un anno è in America per lavoro. c. Vedere con la fantasia o con l’immaginazione: e se pur mira Dopo l’esequie, errar vede il suo spirto Fra ’l compianto de’ templi Acherontei (Foscolo); vedere con gli occhi della mente; mi sembra di vederlo ancora seduto al suo tavolo a lavorare, come quando era vivo. d. Prevedere cosa che avverrà nel futuro: El par che voi veggiate, se ben odo, Dinanzi quel che ’l tempo seco adduce (Dante). 4. a. Avere un’esperienza di vita: ne ha dovute v. di cotte e di crude; ho sessant’anni ormai e ne ho viste tante; chi vivrà vedrà, con riferimento a fatti di esito incerto. b. Prendere atto di una situazione, di uno stato di fatto che riguarda altri e più spesso sé stesso (in quest’ultimo caso nella forma del rifl.): quando lo vide pentito, lo perdonò; la vedo tranquilla e serena; vedersi perduto, morto; quando s’è visto in difficoltà, si è ricordato di me e mi ha chiesto aiuto; a quel punto si vide obbligato a parlare. c. Percepire con l’intelletto; capire, comprendere: Amor, io fallo e veggio il mio fallire (Petrarca); «Come?» rispose Agnese: «non vedi quante cose possiamo fare, con tanti danari?» (Manzoni); vedo bene che mi sono sbagliato; non vedo come potrei dirgli di no; non posso fare come tu vuoi: non ne vedo la ragione; non vedo bene quali possano essere le sue intenzioni. Con uso assol.: vedo, comprendo, mi rendo conto (di quello che altri ha detto); vede meglio lui di tanti altri, ha migliore discernimento; con sign. più ampio: Dio vede tutto, vede, sa, governa tutto; Dio vede e provvede. Capire in base a congetture, indizî, constatazioni: non mi ha neppure risposto: si vede che non è rimasto contento delle mie proposte; vide allora che non sarebbe riuscito a convincerlo. d. Decidere, giudicare: E quel conoscitor de le peccata [Minosse] Vede qual loco d’inferno è da essa (Dante); vedrò io se sarà il caso di pubblicare l’articolo o no; non so che dirle, veda lei; vedetevela voi, fam., sbrigatevela voi, pensate voi a togliervi d’impaccio; al momento si vedrà che cosa convenga fare. e. Considerare in un dato modo, in frasi come veder bene o male (qualcuno o qualcosa), considerare favorevolmente o no (o anche, prevedere il buono o cattivo esito di un evento: questo matrimonio lo vedo bene; è un affare che vedo male); vedere di buon occhio, con simpatia (cosa o persona). f. Provare, far prova di qualche cosa: Or vedrò, figli, qual di voi più vale (Poliziano); Dunque veggiàn chi sia di miglior razza (Pulci); vediamo chi è più forte tra noi due; vediamo se la corda resiste allo sforzo. […]. ◆ Part. pres. vedènte, raro con valore verbale (Qual è colui ch’adocchia e s’argomenta Di vedere eclissar lo sole un poco, Che, per veder, non vedente diventa, Dante), più com. come sost. e agg.. ◆ Part. pass. visto e veduto, anche come agg.. |

Vuoi uno sconto del 10%? Iscriviti alla Newsletter

Recensioni

Resetta filtriAncora non ci sono recensioni.